КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Функции плазматической мембраны

|

|

|

|

Мембрана выполняет в клетке целый комплекс функций, связанный с поддержанием целостности клетки, обеспечением обмена веществ и энергии между клеткой и окружающей средой и взаимодействием с другими клетками.

1. Транспортная функция. Плазматическая мембрана обладает свойствами полупроницаемого барьера, который пропускает и не пропускает определенные вещества и молекулы. Выделяют несколько разновидностей транспорта через мембрану: пассивный транспорт, активный транспорт, ионный транспорт, транспорт в мембранной упаковке (эндо и экзоцитоз), трансцитоз

Пассивный транспорт – это транспорт через мембрану веществ из зоны высокой концентрации в зону низкой концентрации. Он осуществляется в двух формах: в форме простой диффузии и в форме «облегченной» диффузии. Оба этих процесса не нуждаются в энергии, идут относительно медленно и останавливаются, когда концентрация веществ по обе стороны мембраны уравняется.

Скорость диффузии и сама возможность транспорта веществ через мембрану зависит (помимо концентрации) от ряда факторов: температуры, размера молекул, способности растворяться в липидах. Жирорастворимые вещества проходят через липидные слои легко, водорастворимые – с трудом. В мембране существуют специальные липидные и белковые «поры», через которые и проходит диффузия. Простая диффузия относительно медленный процесс и природа приспособила для ускорения транспорта специальные мембранные белки – переносчики. Они соединяются с транспортируемым веществом и переносят его с одной стороны мембраны на другую. Для каждой группы веществ в мембране должны быть свои переносчики. Такой процесс и называется «облегченная диффузия», протекая в десятки раз быстрее простой диффузии.

|

|

|

Ионный транспорт – это разновидность пассивного транспорта для заряженных ионов, но имеет свои особенности. Белки в цитоплазме клетки несут на своей поверхности, как правило, отрицательный заряд, создавая определенный электрический фон в клетке. Если в клетку направляются потоки положительных (катионы) или отрицательных (анионы) ионов, то положительных ионов войдет больше, поскольку часть катионов будет связываться белками цитоплазмы, нейтрализоваться и создавать дополнительную разницу концентраций разнозаряженных ионов внутри и снаружи клетки. Для транспорта ионов в мембране есть либо специальные ионные поры, либо белки переносчики.

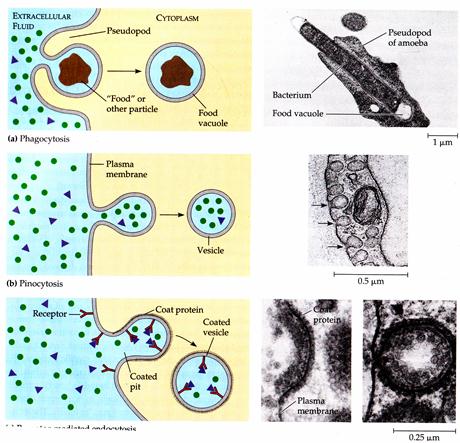

Основные типы транспорта через мембрану:

А – простая диффузия; Б – облегченная диффузия; В – активный транспорт; Г – Е – транспорт в мембранной упаковке: рецепторный эндоцитоз(Г); пиноцитоз (Д); фагоцитоз (Е):

1 – мембрана клетки, 2 – транспортируемые вещества; 3 – белок переносчик; 4 – рецептор на мембране клетки; 5 – клатрин (специальный субмембранный белок, необходимый для образования и транспорта эндоцитозных пузырьков); 6 – первичная фагосома (эндосома); 7 – псевдоподии (выросты фагоцитирующей клетки), 8 – молекулы АТФ (энергия для осуществления активного транспорта)

Мембранный транспорт веществ различается также по направлению их перемещения и количеству переносимых данным переносчиком веществ:

- 1) Унипорт - транспорт одного вещества в одном направлении в зависимости от градиента

- 2) Симпорт - транспорт двух веществ в одном направлении через один переносчик.

- 3) Антипорт - перемещение двух веществ в разных направлениях через один переносчик.

Унипорт осуществляет, например, потенциал-зависимый натриевый канал, через который в клетку во время генерации потенциала действия перемещаются ионы натрия.

|

|

|

Симпорт осуществляет переносчик глюкозы, расположенный на внешней (обращенной в просвет кишечника) стороне клеток кишечного эпителия. Этот белок захватывает одновременно молекулу глюкозы и ион натрия и, меняя конформацию, переносит оба вещества внутрь клетки. При этом используется энергия электрохимического градиента, который, в свою очередью создается за счет гидролиза АТФ натрий-калиевой АТФ-азой.

Антипорт осуществляет, например, натрий–калиевая АТФаза (или натрий–зависимая АТФаза). Она переносит в клетку ионы калия. а из клетки - ионы натрия

Белки-переносчики — это трансмембранные белки, которые специфически связывают молекулу транспортируемого вещества и, изменяя конформацию, осуществляют перенос молекулы через липидный слой мембраны. В белках-переносчиках всех типов имеются определенные участки связывания для транспортируемой молекулы. Они могут обеспечивать как пассивный, так и активный мембранный транспорт.

. Полярные вещества (аминокислоты, моносахариды), заряженные частицы (ионы) проходят через мембраны с помощью облегченной диффузии, при участии белков-каналов или белков-переносчиков. Участие белков-переносчиков обеспечивает более высокую скорость облегченной диффузии по сравнению с простой пассивной диффузией. Скорость облегченной диффузии зависит от ряда причин: от трансмембранного концентрационного градиента переносимого вещества, от количества переносчика, который связывается с переносимым веществом, от скорости связывания вещества переносчиком на одной поверхности мембраны (например, на наружной), от скорости конформационных изменений в молекуле переносчика, в результате которых вещество переносится через мембрану и высвобождается на другой стороне мембраны. Облегченная диффузия не требует специальных энергетических затрат за счет гидролиза АТФ. Эта особенность отличает облегченную диффузию от активного трансмембранного транспорта.

Активный транспорт – наиболее важная форма транспорта для клетки. Диффузия, если она продолжается достаточно долго, приводит к тому, что по обе стороны мембраны устанавливается равновесие, что недопустимо для клетки – это для нее смерть.

|

|

|

Состав цитоплазмы и межклеточной жидкости сильно различаются. Поэтому в клетке существует система «активного транспорта». В этом случае транспорт молекул осуществляется против градиента концентрации (из зоны низкой концентрации в зону высокой). Для этого существуют специальные белковые мембранные комплексы (ионные и молекулярные каналы), работающие с затратой энергии. До 40% всей энергии, вырабатываемой клеткой, идет на транспортные расходы!

Транспорт в мембранной упаковке (эндоцитоз и экзоцитоз). Во многих случаях клетка должна транспортировать через мембрану не отдельные молекулы или ионы, а целые молекулярные комплексы и даже частицы. Они через мембранные поры не проходят. В связи с этим, в клетке существует специальная разновидность транспорта – транспорт в мембранной упаковке.

Фагоцитоз (поедание клеткой) — процесс поглощения клеткой твёрдых объектов, таких как клетки эукариот, бактерии, вирусы, остатки мёртвых клеток и т. п. Вокруг поглощаемого объекта образуется большая внутриклеточная вакуоль (фагосома). Размер фагосом — от 250 нм и больше. Путем слияния фагосомы с первичной лизосомой образуется вторичная лизосома. В кислой среде гидролитические ферменты расщепляют макромолекулы, оказавшиеся во вторичной лизосоме. Продукты расщепления (аминокислоты, моносахариды и прочие полезные вещества) транспортируются затем через лизосомную мембрану в цитоплазму клетки. Фагоцитоз распространен очень широко. У высокоорганизованных животных и человека процесс фагоцитоза играет защитную роль. Фагоцитарная деятельность лейкоцитов и макрофагов имеет огромное значение в защите организма от попадающих в него патогенных микробов и других нежелательных частиц. Фагоцитоз впервые описал Лауреат Нобелевской премии Русский ученый И.И. Мечников.

Пиноцитоз (питьё клеткой) — процесс поглощения клеткой жидкой фазы из окружающей среды, содержащей растворимые вещества, включая крупные молекулы (белки, полисахариды и др.). При пиноцитозе от мембраны отшнуровываются внутрь клетки небольшие пузырьки — эндосомы. Они меньше фагосом (их размер до 150 нм) и обычно не содержат крупных частиц. После образования эндосомы к ней подходит первичная лизосома, и эти два мембранных пузырька сливаются. Образовавшаяся органелла носит название вторичной лизосомы. Процесс пиноцитоза постоянно осуществляют все эукариотическме клетки.

|

|

|

Рецептор-опосредованный эндоцитоз — активный специфический процесс, при котором клеточная мембрана выпучивается внутрь клетки, формируя окаймлённые ямки. Внутриклеточная сторона окаймлённой ямки содержит набор адаптивных белков (адаптин, клатрин, обуславливающий необходимую кривизну выпучивания и др. белки). Макромолекулы, связывающиеся со специфическими рецепторами на поверхности клетки, проходят внутрь со значительно большей скоростью, чем вещества, поступающие в клетки за счет пиноцитоза. Внешняя сторона мембраны при этом включает специфические рецепторы (например, ЛПНП-рецептор). При связывании лиганда из окружающей клетку среды окаймлённые ямки формируют внутриклеточные везикулы (окаймлённые пузырьки). Рецептор-опосредованный эндоцитоз включается для быстрого и контролируемого поглощения клеткой соответствующего лиганда (например, ЛПНП). Эти пузырьки быстро теряют свою кайму и сливаются между собой, образуя более крупные пузырьки — эндосомы. После чего эндосомы сливаются с первичными лизосомами, в результате чего формируются вторичные лизосомы. Например, когда животной клетке необходим холестерин для синтеза мембраны, она экспрессирует ЛПНП-рецепторы на плазматической мембране. Богатые холестерином и эфирами холестерина ЛПНП, связавшиеся с ЛПНП-рецепторами, быстро доставляют холестерин в клетку.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-01-20; Просмотров: 1341; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!