КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Архитектура российских вокзалов

|

|

|

|

История архитектуры российских вокзалов берет начало со строительства первой железной дороги в России, соединившей С-Петербург с Павловском. Прототипом первых вокзальных комплексов России были уже существовавшие до этого здания и сооружения, обслуживающие пассажиров - почтовые станции и путевые дворцы.

Слово «вокзал» (первоначально «фоксал») происходит от «Воксхолл» (англ. Vauxhall) — названия парка и увеселительного заведения в пригороде Лондона (ныне в черте города), принадлежавшего в XVIII веке Джейн Вокс (Jane Vaux)

К строительству вокзалов были привлечены лучшие архитекторы николаевской эпохи - в Царском Селе - Г. Фосатти, в Петербурге - К.А. Тон, в Павловске- А.И. Штакеншнейдер.

Штакеншнейдер придал вокзалу вид типичного увеселительного заведения.

Здесь располагались два больших зала с фонтанами для устройства балов и концертов, два малых зала и два зимних сада. К услугам приезжающих было множество столов, организовали буфеты, бильярд, во флигелях открыли жилые комнаты для сдачи внаем. На прилегающей территории имелось еще два фонтана, а от железной дороги к вокзалу вела галерея. Для полного удобства публики был устроен даже водопровод.

При строительстве вокзала в Царском Селе использовалась та же архитектурная концепция. Здание станции являло собой двухэтажное сооружение, увенчанное башней. Изменилось одно: в Царском Селе построили еще и депо, где собирали паровозы.

Вокзал Царского Села

Устройство Павловского, как и Царскосельского вокзалов мыслилось именно как модное светское развлечение, помимо всех прочих удовольствий дополнявшееся поездкой на поезде.

Строительство Санкт-Петербургского (он же Царскосельский, а позже Витебский) вокзала в Петербурге не имело ничего общего с традицией «фоксалов», разве что в ожидании поезда публика и здесь могла слушать музыку, для чего на станционных часах установили механическую шарманку. Во всем остальном здание соответствовало своему прямому назначению -здесь располагались залы ожидания, кассы, правление дороги и зал заседания акционеров.

|

|

|

В 1842 году Николай I подписал указ о строительстве железной дороги между двумя столицами, Санкт-Петербургом и Москвой - 609 верст. Указом от 11 августа 1842 г. постройка Петербург-Московской железной дороги и все железнодорожное дело было переданы в ведение Главного управления путей сообщения и публичных зданий, в составе которого учреждается Департамент железных дорог. На период строительства Петербург-Московской железной дороги была образована временная комиссия для рассмотрения предложений, проектов и смет. В дальнейшем ее называли временной технической комиссией. На эту комиссию возложили общее наблюдение за ходом строительства и принятие решений по делам, превышающим полномочия Главноуправляющего путями сообщения и публичных зданий. В составе Департамента железных дорог работали три архитектора.

Разработкой классификации и основных типов железнодорожных станций занимался инженер П. П. Мельников. В зависимости от числа жителей и грузопотоков все станции делились на четыре класса. Москва, Петербург и губернские города относились к I и II классам. Прочие остановочные пункты - к III и IV.

Были организованы архитектурные конкурсы по оформлению железнодорожных станций I и II класса, в них участвовали известные русские архитекторы -О.Мунц, Л.Кекушев, Г.Гримм, С.Красовский и другие.

По итогам конкурса создание нового проекта вокзалов в Москве и С-Петербурге было поручено А. П. Брюллову, Н. Е. Ефимову и К. А. Тону.

А.П.Брюллов. Набросок архитектурного решения фасада Николаевского вокзала в Петербурге. 1843 г.

|

|

|

Но победителем конкурса стал К.А.Тон. В начале 1844 года были одобрены «переделанный согласно высочайшим замечаниям архитектором Тоном проект на устройство в Петербурге пассажирской станции» и составленный им же проект станционного здания в Москве, которое в уменьшенном виде повторяло петербургское здание.

К.А. Тон Проект Вокзала в С-Петербурге

Сооружение вокзалов в Москве и С-Петербурге по тупиковой схеме шло одновременно. Оба здания возводились по проектам К.А. Тона, при проектировании в С-Петербурге ему помогал Р.А. Желязевич.

Однотипные вокзалы объединили Москву и Петербург не только железнодорожным путем, но и архитектурно. И в Москве, и в Петербурге над входом в вокзал возвышалась надстройка в виде башни. На ней размещались часы и крепились флагштоки со штандартом Ведомства путей сообщения. До 1881 года это был Андреевский флаг, потом его сменило белое полотнище с российским триколором в левом верхнем углу и отличительными знаками путейцев (перекрещенные топор и якорь) в правом нижнем.

Часы и флаги стали постоянным атрибутом всех российских вокзалов. В зданиях предусматривались помещения для пассажиров I, II и III классов и буфеты. Архитектурный облик дополняли два трехэтажных флигеля, одноэтажный корпус, располагавшийся вдоль путей, а также императорский павильон. При проектировании не забыли и про административные помещения, квартиры для персонала дороги: удобные апартаменты для высшего начальства и всевозможные пристройки для обычных служащих, которые жили по нескольку семей в одной комнате

Вокзал станции 1 класса Тверь

Создать «образцовые» проекты вокзалов для промежуточных станций было поручено архитектору Желязевичу, с которыми он успешно справился. Один из участников строительства железной дороги, инженер А. И. Штукенберг, писал: «пассажирские здания первого и второго классов построены очень солидно — все камень, кирпич и чугун; потолки при ширине помещений внутри в 6 сажен покрыты смелыми и красивыми сводами; галереи на чугунных колоннах, дебаркадеры гранитные, вообще вид зданий грандиозен».

При строительстве первой русской железнодорожной магистрали архитектором Р.А.Желязевичем были разработаны типовые проекты станций 4-х классов и стройная система их размещения относительно железной дороги. В комплекс железнодорожных зданий входили и разнообразные сооружения, необходимые для осуществления функционирования железной дороги: паровозные здания и депо, большие и малые мастерские, водоемные здания и сигнальные будки и пр., также создававшиеся по типовым проектам. Принцип типового проектирования стал впоследствии наиболее распространенной практикой при застройке магистральных железных дорог. Тогда же и получило развитие возведение железнодорожных построек в так называемом «кирпичном стиле», одним из основателей которого стал Р.А.Желязевич.

|

|

|

Вокзал станции 4 класса Саблино

В это же время закладываются основные принципы проектирования вокзалов. Они строились по симметричным планам: вестибюль с главным входом располагался посередине, а по бокам размещались павильоны для ожидания, служебные помещения и кассы. Поскольку пассажиры железных дорог делились на классы, нередко залы ожидания I и II классов обособлялись от залов низших классов, которые в свою очередь блокировались со служебными помещениями.

В середине 19 века в России начинается интенсивное освоение внутреннего рынка, что вызвало необходимость сооружения железных дорог в центральных, черноземных, южных и причерноморских губерниях европейской части России, которые были одними из основных производителей сельскохозяйственной продукции. Кроме того, важность создания железнодорожной сети для связи центральных губерний с Черным морем убедительно подтвердили результаты недавно окончившейся Крымской войны. Именно в этих губерниях и развернулось основное строительство железных дорог и их вокзалов, которые становились не только «визитной карточкой» железной дороги, но и «визитной карточкой» города.

В западном направлении были проложены из Петербурга Варшавская и Петергофская (Балтийская) железные дороги. В 1862 г. Варшавская дорога превратилась в основную магистраль, связывающую Россию с Западной Европой. Строительство железнодорожных путей сопровождалось строительством здания вокзала (П.О.Сальманович, 1857–1860гг.). Петергофская дорога долгое время была только пригородно-дачной, вплоть до 1872 года, когда она получила выход к прибалтийским портам (тогда же она была переименована в Балтийскую). Профессор архитектуры Н. Бенуа был автором вокзалов в Новом Петергофе, Стрельне, Красном Селе.

|

|

|

Этот период сами современники определили как «железнодорожная горячка».

В 1862–1870 годах из Петербурга в северном направлении прокладывается еще одна железная дорога в Европу – Финляндская, на конечной станции которой в Петербурге строится вокзал по проекту архитектора П.С. Купинского. Вдоль железной дороги сооружается комплекс деревянных станций III и IV классов, в котором сочетаются два принципа проектирования – оригинальное для пригородного участка, где располагались дачи петербужцев – архитектор В. Вестлинг, и типовое проектирование для станций, расположенных на финской территории архитекторы К. Нюлендер и К.А. Эдельфельт.

Вокзал пригородной станции Шувалово, архитектор В. Вестлинг

В результате того, что большинство железных дорог России на данном этапе брали свое начало не в столичных, а в губернских городах, именно там и появлялись новые здания вокзалов, которые зачастую были более представительными, чем немногочисленные столичные вокзалы, появившиеся в этот период (вокзал в Таганроге (1869 г.), в Одессе, арх. В.А. Шретер (1879-1882) под руководством архитектора А.И. Бернадацци.

Вокзал в Одессе

В штате казенных Юго-Западных дорог был целый штат архитекторов, среди которых были З.Журавский, построивший вокзал в Жмеринке, И.Вишневский в Киеве.

Вокзал в Жмеринке

Вокзал в Кишиневе

Вокзал в Бендерах

Вокзал в Киеве

Одним из самых красивых вокзалов в России того времени считался вокзал в Казатине, построенный по проекту архитектора В.И.Куликовского

Вокзал в Казатине

Типовые проекты станций 2 класса казенных Юго-западных железных дорог

Здания вокзалов на проходных станциях строились преимущественно деревянными, в «русском стиле», с обилием прорезной резьбы по дереву, что делало их весьма и весьма нарядными (вокзал в Рыбинске архитектора. К.К Рахау, в Гатчине Балтийской железной дороги, архитектора П.С. Купинского).

Вокзал в Рыбинске

Из красного кирпича возводились вокзалы, расположенные вдоль железных дорог на юге страны (Екатерининская железная дорога).

Вокзал Мариуполь

Вокзал станции Александровск (Запорожье)

В этот период наметился поворот к перемещению центра железнодорожного строительства из Санкт-Петербурга в Москву, откуда были проложены железные дороги в сторону Смоленска, Нижнего Новгорода, Курска, Ярославля и Рязани. В архитектуре вокзалов и других железнодорожных зданий активно проявлялись черты новой для своего времени рациональной архитектуры, повлиявшей на последующее развитие зодчества.

При этом сохраняются принятые еще на первом этапе железнодорожного строительства принципы типового проектирования.

Важнейшим мероприятием, развернувшимся в России в конце XIX века, явилось начало строительства государством Великого Сибирского пути, в результате которого на карте страны появились многочисленные новые поселки и города. Грандиозность задачи по единовременному созданию беспрецедентного по длине комплекса железнодорожных зданий и сооружений была решена делением его на участки, застраивавшиеся по составленным конкретно для них типовым проектам.

Уральская железная дорога конца XIX – начала XX вв. стала отправной точкой при строительстве Великого Сибирского пути (ныне Транссибирская магистраль), предназначенного соединить промышленный Урал с малозаселенной и почти неизученной Сибирью. Сложившаяся сеть железных дорог на Урале, как и в восточных регионах России, сыграла стратегически важную роль в развитии многих городов. А размеры и архитектурный облик здания вокзала на каждой из станций железной дороги говорили о значимости данного населенного пункта. Такого рода архитектура определила облик вокзальных комплексов и на Урале. На архитектуру вокзалов Урала также повлияли архитектурные стили, преобладавшие в конце XIX – начале XX вв., и местные традиции.

Конец XIX – начало XX веков отмечен в архитектуре вокзальных зданий разнохарактерностью форм и обилием декора. Этого не избежал и старый вокзал в г. Екатеринбурге. В его архитектуре явственно прослеживаются мотивы русского зодчества.

Вокзал станции Екатеринбург

Градостроительные особенности вокзальных комплексов определяются тем, что первоначально они располагались на пустырях и свободных землях, вблизи городских поселений. Эти места «обрастали» привокзальными поселками, которые врастали в городскую структуру, приобретая с ней транспортное сообщение. Такая ситуация сложилась в большинстве уральских городов: Верхотурье, Нижние Серги, Пышме и др.

При строительстве первых вокзалов проявилась тенденция решать архитектуру в различных стилевых направлениях. Например, архитектуре вокзальных комплексов малых станций западного направления свойственна ассиметричная композиция. Вокзальное здание станции Шамары выполнено в традициях русского деревянного зодчества. Характерными элементами в решении здания вокзала является наличие башенки, окошек в стиле модерн и срезов на кровле в виде вальм. Более крупным станциям свойственна симметричная композиция

Вокзал Шамары

Вокзал ст. Кунгур

В северном направлении железной дороги вокзалы имели симметричное решение. Одно из самых красивых зданий Свердловской железной дороги это вокзал станции Верхотурье, у которого центральная часть, двухэтажная кирпичная, представлена стилем модерн с элементами, присущими французскому классицизму XVII века; и два одноэтажных деревянных флигеля, архитектурный облик которых свойственен деревянной архитектуре народного жилища XVII-XVIII вв.

Вокзал станции Верхотурье

Вокзал станции Алапаевск

Восточное направление железной дороги примечательно своей простотой в решении здания вокзального комплекса. Здания вокзалов имеют симметричную композицию, будь они деревянные или кирпичные, с одним, двумя или тремя ризалитами, в зависимости от значимости станции. В архитектуре вокзала города Камышлова нашел отражение стиль модерн.

Вокзал станции Камышлов

Многообразие форм архитектурных решений стало особой чертой южного направления. Здесь можно встретить вокзалы разной этажности, причем одноэтажное здание вокзала не обязательно деревянное, как это свойственно другим направлениям. Большие площади остекления, большие проемы отдельных окон и преимущественно арочные, большое количество выступов и углублений на фасадах являются преобладающими особенностями данного направления

Вокзал станции Миасс

Вокзал станции Курган

Вокзал станции Вязовая

Вокзал станции Оренбург

Несмотря на столь явные отличия в архитектуре вокзальных зданий, неизменным остается материал строения – дерево и кирпич. Кирпичные здания иногда штукатурили, поверхность их стен имела розовую, светло-голубую, светло-зеленую или желтую окраску; выступы стен, обрамления оконных и дверных проемов были белыми. Деревянные здания окрашивали желтой, коричневой или зеленой краской. Как правило, для малых станций характерны деревянные здания вокзалов, а для крупных станций – кирпичные. Архитектура вокзалов малых и средних городов подчинена единому архитектурному замыслу отдельной дороги или ее района, входя тем самым в единый архитектурный ансамбль всех сооружений данной дороги или ее участка.

В конце 19 века железные дороги играли огромную роль не только в экономических и политических аспектах развития России, но и градообразующую роль в строительстве новых поселков и городов. Особенно это стало заметно при строительстве в период 1896-1898 гг. Вологодско-Архангельской железной дороги. Руководил работами промышленник и меценат С.И. Мамонтов, поручивший проектирование станций известным московским архитекторам Л.Н. Кекушеву и И.А. Иванову-Шицу.

С.И. Мамонтов задумал все свои вокзалы построить в едином ключе и объездил всю Европу в поисках образца для подражания. Особенно понравились ему домики в Швейцарии, и именно этот стиль и был взят за основу многих привокзальных построек от Ярославля до Архангельска.

Вокзал станции Обозерская

Вокзал станции Няндома

При сооружении железной дороги в полной мере проявился комплексный подход к созданию целостной жизненной и архитектурной среды. Это отвечало основным принципам «модерна», с появлением которого совпало строительство этой дороги.

Вокзал станции Вологда

Сочетание методов индивидуального (для городских, пригородных железных дорог и вокзалов в крупных городах) и типового (для станций магистральных железных дорог) проектирования привело к тому, что здания вокзалов на конечных станциях и в крупных городах стали архитектурными доминантами в их общем восприятии. В ряду столичных вокзалов, построенных в России на данном этапе, наибольшее значение в истории градостроительства принадлежит конечным вокзалам Санкт-Петербургско-Московской железной дороги (К.А. Тон, 1844-1851). Возведение вокзалов на двух конечных станциях по одному проекту создало уникальную ситуацию, при которой здание вокзала явилось своеобразным модулем, позволяющим определить градостроительный масштаб формируемой привокзальной площади. Здание вокзала в Москве по своему масштабу оказалось недостаточным для организации пространства Каланчевского поля. В Петербурге, в отличие от Москвы, здание вокзала сомасштабно окружающей городской среде, чему способствовало, главным образом то, что с получением статуса привокзальной, Знаменская площадь (ныне площадь Восстания) сразу же стала объектом активного градостроительного проектирования. Проект, включающий не только планировку площади, но и фасады обрамляющих ее домов, был выполнен архитектором Н.Е. Ефимовым в 1844 г. Устройству площади уделялось внимание на самом высшем уровне – по генплану «прошелся» карандаш Императора, придавший площади более регулярный характер.

В ходе истории формирования Знаменской площади становится особенно очевидным ее значение как примера решения изначально поставленной задачи создания нового городского ансамбля такого типа. Других примеров ансамблей привокзальных площадей такой градостроительной значимости в то время создано не было (хотя проектные попытки имели место).

Знаменская площадь

Площадь Восстания

Порой случалось, что на безлюдном месте, где сооружали станцию, со временем вырастал населенный пункт. Пример тому - станция Вяземская, названная так в честь О. Вяземского, начальника строительства Уссурийской железной дороги. Станция Вяземская считалась самой крупной на Северо-Уссурийском участке, однако по своему архитектурному замыслу не могла равняться с вокзалом крупного города: это было обычное одноэтажное желтое строение, растянувшееся вдоль платформы. Сооружали станцию в конце XIX века вдали от населенных пунктов, и тогда вряд ли кто-нибудь мог даже предположить, что пройдет немного времени - и здесь возникнет город, Тем не менее, еще до революции на станции построили депо для паровозов, мастерские, казармы железнодорожной охраны, приемный покой и церковь в честь Святителя Николая Чудотворца и Преподобной Девы Марии; организовали библиотеку и лавку общества потребителей.

Вокзал станции Вяземская

Архитектурный облик вокзалов тоже претерпевал значительные изменения, отражавшие стилистику и эстетику времени, модные тенденции в строительстве и, разумеется, уровень технического прогресса.

В последующие два десятилетия железнодорожные постройки возводились в так называемом «кирпичном стиле». Красно-кирпичные вокзалы Москвы — Смоленский (Белорусский), Рязанский (Казанский) (позднее перестроенные) — украшали сложные карнизы, близкие по своему рисунку фризам итальянских и русских храмов XVII века, выпуклые наличники и другие декоративные детали.

Смоленский вокзал в Москве

В конце XIX - начале XX века станции становятся важными общественными зданиями, которые формируют облик городских площадей. Все чаще употребляется слово «вокзал». Отличительный признак вокзальных сооружений - дебаркадеры - крытые залы огромных размеров, куда прибывают поезда. Пышно украшенные арочные проемы окон и порталов, фронтоны с барельефами, купола, элементы, свойственные монументальной архитектуре ренессанса и барокко, придавали вокзалам торжественно-парадный вид.

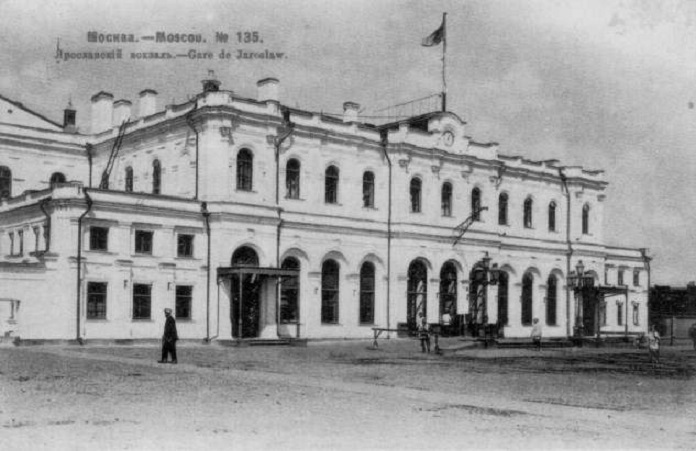

Одним из наиболее значительных событий на данном этапе было строительство в 1859 – 1862 гг. первых направлений Московско – Ярославской и Московско – Рязанской железных дорог. У их начала рядом с Николаевским вокзалом на Каланчевской площади были построены два вокзала – Северный (ныне Ярославский, архитектор Р.Кузьмин) – двухэтажное изящное и строгое белое здание и Рязанский (ныне Казанский), с появлением которых бывший пустырь начал превращаться в привокзальную площадь – уникальную «площадь трех вокзалов».

Северный вокзал в Москве

Рязанский вокзал в Москве

Стилевая общность фасадов (упрощенный «неоренессанс») и использование сходных приемов композиции придавало комплексу трех вокзалов определенное единство при доминирующей роли Николаевского вокзала. Градостроительная эволюция Каланчевской площади демонстрирует переход от классицистических принципов организации пространства, заложенных в проекте К.А. Тона, к формированию площади в соответствии с градостроительными тенденциями периода эклектики. Задача полноценной архитектурной организации Каланчевской площади получила новое (очень выразительное) решение лишь в начале 20 века.

Площадь трех вокзалов

Знаменская площадь в Петербурге и Каланчевская в Москве остаются уникальными примерами относительно удачного решения проблемы создания целостной архитектурной среды привокзальных площадей.

С развитием сети железных дорог многие вокзалы перестали удовлетворять потребностям возросшего пассажиропотока. Некоторые из них претерпели неоднократную реконструкция, как было, например, с Николаевским вокзалом в С-Петербурге, а многие были и вовсе снесены. Эта участь постигла многие московские и петербургские вокзалы. Весь накопленный опыт был использован при проектировании новых вокзалов. Лучшие архитекторы и художники того времени были привлечены к их созданию. Потрясает своей красотой и неповторимостью Казанский (бывший Рязанский) вокзал, построенный по проекту архитектора А.В. Щусева. Благодаря энергии председателя правления Московско-Казанской железной дороги Н.К. фон Мекка и самого А.В. Щусева к работе удалось привлечь известнейших художников. Участники объединения«Мир искусства» А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский, И.А. Билибин Е.Е. Лансере вместе с Н.К. Рерихом, Б.М. Кустодиевым превратили обычный вокзал в грандиозный по замыслу и исполнению культурный памятник. Князь С.Щербатов расписал зал для пассажиров I класса. Построить вокзал первоначально планировалось за 2-3 года, но помешала I мировая война. Работы возобновились лишь через несколько лет после революции и были благополучно завершены перед Великой Отечественной войной. Щусев взял за основу идею объединения России и Азии, и железнодорожный путь приобрел символическое значение. В архитектуре вокзала мотивы древнерусского зодчества должны были перекликаться с восточными, так что Казанский вокзал становился олицетворением восточных ворот России. Композиционный акцент Щусев сделал на высокую, выше 70 метров, башню, напоминавшую башню Сююмбике в ансамбле Казанского Кремля. Шпиль башни венчал змей Зилант, фигурировавший на гербе Казани. Обязательный атрибут вокзала - часы - Щусев хотел украсить изображением знаков Зодиака и заказал их фигуры в Петербурге. Не все замыслы А.В. Щусева удалось полностью реализовать, но его основная идея нашла талантливое выражение в архитектурном облике Казанского вокзала.

В 1900 году Московско-Ярославская дорога перешла в собственность казны, и была предпринята небольшая перепланировка Северного вокзала с достройкой второго этажа – площадь здания выросла, но проблему это никоим образом не решило. Министерство путей сообщения коренную перестройку пассажирского зала поручило архитектору Л. Кекушеву – а затем для корректировки его проекта был приглашен Ф.Шехтель, только что удостоенный звания академика архитектуры за русские павильоны на Международной выставке в Глазго 1901 года.

Вместо корректировки получился проект совершенно нового вокзала– в чарующем стиле северно-русского модерна. Проект Шехтеля пришелся по вкусу всем, включая императора Николая II. Впрочем, кое-что в здании вокзала сохранилось и от проекта Кекушева. Это гигантские колонны-опоры из лабрадора – на них держится часть второго этажа, когда-то нависавшая над перроном, а сейчас вписанная в зал ожидания.

Шехтель широко применял новейшие строительные материалы – металлоконструкции и железобетон. При этом характерное для древнерусского зодчества объединение в одно целое разных по размерам строений позволило объем главного пассажирского зала соединить с вестибюлем и аванзалом, что обеспечивало свободный проход к платформам.

Облик здания получился нарядным, неповторимо-причудливым и незабываемым. Формы здания плавны, обобщенны, перетекают друг в друга в динамической асимметрии и создают явственно ощущаемый былинно-эпический настрой: высокая, как у древнерусских теремов, кровля с венчающим ее гребнем, широкий пояс-фриз из мерцающей зелено-коричневой глазурованной плитки, майоликовые вставки с сюжетами по «северным» рисункам Шехтеля, устремленная ввысь боковая левая башня, гигантская входная арка вестибюля с полукруглыми пилонами-башенками по бокам и килем-козырьком. А в глубокой нише фронтона под этим козырьком располагались рельефные символы трех великих городов, которые связала железная дорога: герб Москвы – Георгий Победоносец, герб Ярославля – медведь с секирой, герб Архангельска – побеждающий дьявола архангел Михаил.

В интерьерах все было спроектировано в едином с архитектурой здания стиле русского модерна – светильники, скамьи, киоски, телефонные будки. Прекрасным дополнением к архитектуре Шехтеля стали живописные панно Константина Коровина на тему Русского Севера, украсившие фриз интерьера центрального зала.

Ярославский вокзал был закончен в 1904 году, хотя некоторые работы продолжались до 1907-го. Замысел архитектора воплотился полностью.

Архитектурные решения этих двух вокзалов иллюстрируют два направления стиля – образную стилизацию (Ярославский вокзал) и следование историческим образцам (Казанский вокзал). Перестройка зданий этих вокзалов привела к полной «смене стиля» Каланчевской площади.

В столичных городах России вокзалы располагались, как правило, в соответствии с основной планировочной структурой города. Вокзалы Москвы поддерживали и развивали наиболее распространенную радиально-кольцевую систему планировки, образуя «кольцо вокзалов» в районе старых крепостных стен на пересечении с радиальными магистралями, идущими к центру города. Размещение вокзалов Санкт-Петербурга основывалось на сложившейся планировочной схеме города, в основу которой было положено градостроительное «трехлучие»: Невский проспект, Гороховая улица и Вознесенский проспект, отмечая узловые точки на их пересечении со старой южной границей города.

В провинции же при строительстве вокзалов ориентировались на «столичные веяния», дабы не отстать от моды. Даже во Владивостоке вокзал строили, ориентируясь на Ярославский вокзал Москвы

Вокзал Владивосток

Фактически историю российской архитектуры второй половины XIX—начала XX века можно изучать по железнодорожным постройкам этого времени.

Одной из важных особенностей российского железнодорожного строительства было создание целостных в архитектурном отношении комплексов зданий и сооружений. В контексте мирового опыта уникальными примерами создания протяженных архитектурных ансамблей железных дорог являются различные по типам и принципам своего построения ансамбли: Санкт-Петербурго–Московской магистральной железной дороги (на основе типовых проектов) и Московской окружной железной дороги (на основе индивидуального проектирования). Ярким примером полноценного архитектурного решения проблемы железнодорожного освоения отдаленных регионов стало строительство Вологодско-Архангельской железной дороги, оказавшейся важнейшим фактором градостроительного преобразования природной среды отдаленного региона России.

Огромный вклад в развитие архитектуры железных дорог внесли выпускники Петербургского Института гражданских инженеров Г. Курдюмов, А. Кобелев, М. Романович, И. Струков, С. Брягин и многие другие.

Архитекторы, создававшие образ железных дорог, были творцами в самом высоком смысле этого слова. Над архитектурой вокзалов работали выдающиеся зодчие: К.Тон, А.Штакеншнейдер, В.Шретер, И.Рерберг. Е.Ефимов, Н.Бенуа, С.Бржозовский, Л.Кекушев, П.Купинский, И.Струков, Ф.Шехтель, А.Щусев, П. Базилевский, А.Клевщинский, Г.Войневич, П.Сальманович.

Строительство зданий вокзалов представляет собой своеобразную страницу в истории архитектуры. Первоначально вокзалы строились под влиянием традиционного архитектурного стиля общественных зданий. Но с конца XIX века в Российской империи появляются проекты, в которых отражалась функциональность железнодорожных зданий. Как казённые, так и частные и акционерные железные дороги строили железнодорожные сооружения, в том числе и вокзалы, по типовым проектам. Так, проезжая по линии железной дороги, пассажиры видели вокзалы, водоёмные здания и домики, выполненные в едином архитектурном стиле. Естественное исключение составляли вокзалы в больших городах, которые строились по индивидуальным проектам.

В решении градостроительных проблем, связанных с вопросами создания архитектурных комплексов железных дорог и формирования единого архитектурного пространства привокзальных площадей, можно говорить об особом вкладе российский специалистов в общий контекст мирового градостроительства 1830 – 1910-х гг.

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-04-25; Просмотров: 1580; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!