КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Гл а в а 7 3 страница

1 Thomas W. Unajusted Girl. Boston, 1923.

6.3. Повестка дня для общества

гих теоретиков, сконцентрированные на изучении когнитивного аспекта поведения, были оценены по достоинству. В рамках общей социологии сформировалась парадигма социального конструирования реальности1 — когнитивистская по своей сути, — и концепция масс-медиа как механизма формирования политической повестки дня способствовала распространению этой новой парадигмы общей социологии на сферу медиаисследований.

Формируя политическую повестку дня, СМИ тем самым выполняют функцию социального конструирования реальности для политически активного населения страны. Здесь масс-медиа выступают фактически в роли создателя общей культуры, распространителя общих ценностей, универсальных образцов, сплачивающих население и ведущих к единству общества. Единство при этом понимается не как общая «устремленность» куда-то или к чему-то, не как совместная эмоция (так можно было бы подойти с точки зрения установок), а как общая известная, понимаемая, «знаемая» реальность. Сами авторы концепции писали об этом так: «Функции масс-медиа по установлению повестки дня совершенно очевидно совпадают с когнитивным аспектом массовых коммуникаций. Может быть, в большей степени, чем любой другой аспект нашей среды, политическая сфера со всеми ее явлениями и личностями, относительно которых формируются наши мнения и представления, представляет собой реальность second hand. С политикой — особенно на общенациональном уровне — мы практически не имеем прямого непосредственного контакта. Наше знание приходит из СМИ. Как правило, мы осведомлены только о тех аспектах общенациональной политики, которые считаются достаточно интересными, чтобы быть транслированными через масс-медиа»2.

1 См. одну из основополагающих работ этого направления: Бергер П., Лук-

ман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания.

М., 1996. О новой социологической парадигме, сложившейся на этом основа

нии см.: ИонинЛ.Г. Понимающая социология. М., 1978; ИонинЛ.Г. Социология

культуры: путь в новое тысячелетие. М.: Логос, 2000; Детальный разбор процес

сов смены парадигм в социологии второй половины XX в. дан в трехтомной ра

боте сотрудников Института социологии РАН под руководстом Ю.Н. Давыдова:

История теоретической социологии. Т. 1—3. М.: Канон, 1995-1998.

2 Shaw D., MacCombs M. Op. cit. P. 7.

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

Это значит, что реальность наша в определенном смысле такова, какой ее изображают масс-медиа. Разумеется, при таком понимании невозможно говорить о том, что масс-медиа практически не влияют на общественную жизнь. Просто это влияние — не индивидуально и осуществляется диффузно, как созидание общей культуры, общей политической и интеллектуальной среды.

Вышесказанное — общая характеристика роли прессы в создании повестки дня. Применительно к целям исследования авторы раскрывают возможности прессы в установлении повестки дня как «возможность определения ранга политических событий, который учитывается как публикой, так и кандидатами»1. Из этого соображения можно сделать далеко идущие выводы: поскольку не только публика, но и кандидаты в президентских кампаниях подчиняются повестке дня, формируемой прессой, т.е. судят о событиях и воспринимают их как важные в той степени, в какой это предписано прессой, последняя оказывается действительно реальной властью, которой подчиняются даже политики общенационального масштаба. Разумеется, не следует думать, что, говоря о власти прессы, Шоу и Маккомс имеют в виду каких-то таинственных медиамагнатов, которые сидят в уединенных кабинетах и принимают решения о том, что должно быть напечатано или передано, а что нет, и таким способом манипулируют публикой и политиками.

На самом деле «власть» масс-медиа как возможность формировать политическую повестку дня носит диффузный характер. Иерархия ценностей, т.е. относительные ранги проблем, становящихся на повестку дня, важность, приписываемая СМИ той или иной теме, — не результат чьих-то продуманных и просчитанных решений, а продукт повседневного рутинного процесса производства и сообщения новостей: «каждый день издатели и редакторы — стражи ворот в системах новостных медиа — решают, какое информационное сообщение должно пойти, а какое должно быть отвергнуто. Далее, те новости, что прошли в ворота, также ждет не одинаковая судьба — они по-разному представляются аудитории. Одни подаются во всем объеме, другие жестко урезаются. Одни возглавляют ленту новостей, другие

1 Shaw D., MacCombs M. Op. cit. P. 86.

6.3. Повестка дня для общества

следуют гораздо позже. Газеты выразительно подчеркивают важность того или иного информационного сообщения размером заголовка и местом в газете — от места наверху на первой полосе до конца колонки на шестьдесят шестой странице»1.

Не только стражи ворот (гейткиперы) определяют, что достойно быть новостью, что нет, что должно стать для публики фактом, а что исчезнуть в безвестности. Это определяют и репортеры, и технические работники, особенно в электронных СМИ, и редакторы, и коммерческие директора и т.д. — практически все, кто принимает участие в производстве и распространении новостей. Далее, следует учитывать влияние внешних по отношению к самим медиаорганизациям социальных структур и институтов.

Но и на этом история новостей, т.е. процесс формирования повестки дня, не заканчивается, потому что когда новость передана, вступают в дело личностные факторы: особенности персонального восприятия, уровень внимания, степень доверия реципиента к средствам массовой информации. Здесь невозможно подробно разобрать все аспекты, что увело бы нас далеко в сторону. Следует лишь заключить, что с точки зрения концепции формирования политической повестки дня, разработанной Шоу и Маккомсом, свойственная СМИ функция формирования повестки дня — это функция создания общей политической культуры, состоящей в наборе общепринятых значений, возникающих в процессе массовой и межличностной коммуникации.

Итак, первый из результатов исследования 1972 г. — прояснение природы и характера формирования повестки дня как функции масс-медиа. Второй результат (по перечню Лоуэри и Дефлера) — обнаружение источников информации для формирования персональных повесток дня. Этот результат имеет более ограниченную значимость, ибо речь идет об источниках информации, характерных для американской глубинки, где проводилось исследование. Шоу и Маккомс обнаружили, что повестки дня, презентируемые местными газетами и новостным общенациональным телевидением в общих чертах совпадают. Информации о том, какую роль в формировании персональных повесток дня играет телевизионная реклама кандидатов, было полу-

Shaw D., MacCombs M. Op. cit. P. 151.

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

чено недостаточно, однако было отмечено, что повестки дня кандидатов и повестки дня масс-медиа в значительной мере не совпадали друг с другом. Вместе с тем авторы указали, что телевизионная реклама кандидатов может выполнять иную функцию, чем формирование повестки дня. Их личное, т.е. персонализированное, участие может вызывать позитивные или негативные аффекты, способные определить ту или иную направленность голосования. В этом смысле можно говорить о выступлениях кандидатов как о факторах, вызывающих формирование и/или изменение установок.

Третий источник информации о ходе президентской избирательной кампании — это другие люди, т.е. межличностное общение, или общение в малой группе. Разговоры, обсуждения кандидатов и их политики с друзьями, знакомыми, родственниками служат формированию персональных повесток дня. Частота и интенсивность дискуссий нарастала по мере приближения выборов. Дискуссии велись с членами семей чаще, чем с друзьями и родственниками. Особенно это характерно для женщин. Но самые частые участники таких бесед и обсуждений — молодые мужчины с высоким уровнем дохода и образования. Они же — самые активные читатели газет. У них налицо максимальное совпадение персональных повесток дня с повесткой дня, формируемой СМИ.

В общем и целом из всех источников формирования личных повесток дня пресса является самой важной. Телевизионные выступления кандидатов с этой точки зрения мало значимы, хотя они воздействуют на аффективную сторону и могут значительно повлиять на исход голосования. Обсуждения с родственниками и друзьями являются также существенным источником формирования личных повесток дня, но уступают по степени воздействия прессе.

Третий и четвертый из достойных быть отмеченными результатов исследования — определение временных параметров процесса установления повестки дня и воздействие личностных характеристик индивида на этот процесс. Что касается временных параметров, исследование не дает оснований для каких-либо значимых выводов за исключением того, что печатная пресса продемонстрировала относительно долгосрочное (в четырех месячном промежутке) воздействие как агент внедрения повестки дня, в то время как телевидение подобного эффекта не показало.

6.3. Повестка дня для общества

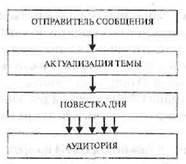

Рисунок 2. Схема коммуникации при создании повестки дня

6.3.3

Индивидуальные повестки дня

Наиболее животрепещущим до сего времени остается вопрос: почему одни индивиды оказываются более подвержены воздействию проводимой прессой повестки дня, чем другие? Гипотеза заключалась в том, что наиболее открыты в отношении декларируемой и проводимой прессой повестки дня индивиды, которые (а) имеют непосредственный личный интерес к описываемой проблематике, она их прямо затрагивает, непосредственно связана с их жизнью, т.е. релевантна для них, (б) индивиды с высоким уровнем неуверенности по отношению к описываемым проблемам, (3) те, для кого доступ к прессе связан с определенными усилиями. Относительно первых двух типов гипотеза подтвердилась. Сочетание двух факторов — релевантности и неуверенности — авторы назвали потребностью в ориентации. Данные исследования показали, что потребность в ориентации делает человека особенно предрасположенным к усвоению повестки дня, формируемой прессой,

И, наконец, ряд менее масштабных закономерностей, частично сформулированных не самими авторами исследования, а их интерпретаторами Лоуэри и Дефлером1:

_____________________

' LoweryS., DeFleurM. Op. cit. P. 286-287.

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

1. избиратели демонстрировали все большее внимание к масс-медиа по мере продвижения президентской кампании;

2. эти модели усиливающегося внимания выглядят по-разному для разных типов избирателей в зависимости от их личностных характеристик и социальной принадлежности;

3. каждый из типов СМИ (газеты и телевидение) играет разную роль в качестве источника информации для различных типов избирателей;

4. возрастающее внимание к СМИ во время кампании усиливает в среде избирателей интерес к политике и помогает им определять для себя значимые особенности кампании;

5. по причине возрастающего интереса к медиа и возрастающего использования медиа во время кампании усиливается межличностная коммуникация по политическим проблемам;

6. возрастающее использование масс-медиа и возрастающая межличностная коммуникация во время кампании ведут к росту потребности в информации и ориентации в сфере политики, что в свою очередь побуждает еще большее использование прессы и рост межличностной коммуникации;

7. таким образом, воздействие процессов формирования повестки дня на разные категории избирателей является результатом внимания к СМИ, типа СМИ, интереса, потребности в ориентации и межличностной коммуникации.

Итак, концепция повестки дня дает представление о том, как определяется «идея дня», устанавливающая совокупность наиболее важных проблем на сегодня в их иерархической расположенности, позволяя сформировать представление о том, как масс-медиа дают людям ключ к пониманию действительности. В этой концепции эффект воздействия на формирование общественного мнения устанавливается прежде всего избирательным вниманием коммуникатора.

Суть деятельности СМИ по формированию повестки дня состоит в том, что проблемы, которым СМИ уделяют больше внимания, оказываются более знакомыми и значимыми для аудитории и наоборот. «Из сообщений массовой коммуникации аудитория не только узнает о событиях. Аудитория также получает информацию об относительной значимости события. Например, сообщая о том, что кандидаты

6.3. Повестка дня для общества

говорят во время публичной кампании, средства массовой коммуникации так или иначе определяют важность отдельных элементов выступления кандидатов»1.

Поскольку во время избирательных кампаний стратегическое значение имеет формирование «имиджа»2 кандидата, который должен ассоциироваться с актуальными проблемами общества и их конкретными решениями, предлагаемыми кандидатом, то это определяет постоянное присутствие данного образа в масс-медиа. Если избиратель будет убежден в важности проблемы, то он, вероятно, проголосует за кандидата (или партию), предлагающего, как ему кажется, реальный способ ее решения.

Влияние повестки дня на отношение к кандидату или партии, выдвигаемых в качестве наиболее значимых, т.е. постоянно присутствующих в информационном пространстве, исследуется в ходе изменений общественного мнения с помощью массовых опросов в начале и в конце определенного временного интервала.

6.3.4

Роль повестки дня

К настоящему времени изучение формирования повестки дня в западной социологии массовых коммуникаций стало довольно популярным. Но чем дальше развивается это направление исследований, тем больше оно отходит от собственно научной парадигмы и все более приближается к постановке общественно значимых проблем: роль прессы в обществе, пресса и политики, принимающие решения, пресса и избиратели — вообще «роль массовых коммуникаций в формировании нашей общей судьбы»3.

О двоякой роли масс-медиа писали Шоу и Маккомс. «Масс-медиа являются главным архитектором нашей массовой политической культуры, того, что массами воспринимается как политическая реаль-

1 LoweryS., DeFleurM. Op. cit. P. 178.

2 Имидж, по определению психолога А.А. Леонтьева, — «сконструирован

ный образ».

3 Lowery S., DeFleurM. Op. cit. P. 288.

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

ность и политическая злоба дня. Но в то же время масс-медиа являются главным строителем нашей элитарной политической культуры. Об этом свидетельствует роль прессы как источника информации для тех, кто принимает самые главные решения»1. Это высказывание подразумевает крайне важные выводы.

Во-первых, формирование политической повестки дня есть тот элемент совокупных процессов социальной коммуникации, благодаря которому индивиды вырабатывают совместные, разделяемые всеми, представления о смысле политических явлений, которые (представления) затем начинают восприниматься как непосредственная политическая реальность.

Во-вторых, идея, что масс-медиа не являются просто пассивным ретранслятором, передающим сведения о политических событиях, кандидатах и проблемах столь же пассивно ожидающей массе избирателей. СМИ сами образуют смысл сообщений, выбирая, отслеживая, интерпретируя, акцентируя и даже искажая поток информации, идущий от политиков к избирателям. Это значит, что прежде, чем представить свои сообщения публике, масс-медиа наделяют их смыслом.

В-третьих, потребители информации воспринимают эти сообщения также селективно и, интерпретируя их, вырабатывают, со своей стороны, обобщенные представления о кандидатах, проблемах, предвыборной кампании вообще. Этот продукт совместного труда СМИ и аудитории, продукт их совместного конструирования и есть та самая «массовая политическая культура», о которой пишут Шоу и Маккомс.

В-четвертых, в этом сложном взаимодействии есть еще одна сторона: «те, кто принимают самые главные решения» также являются потребителями этой сконструированной прессой, масс-медиа реальности. Для «принимающих решения» такая сконструированная реальность — важный источник информации, на которой основываются их политические решения и действия. В этом смысле масс-медиа являются также творцом элитарной политической культуры.

Если концепция Шоу и Маккомса верна, то масс-медиа — не просто медиа, т.е. посредники, а мощный партнер в политической дея-

1 Shaw D., MacCombs M. Ibid. P. 151.

6.4. «Конструирование» социальных проблем

тельности, причем партнер обоих участников политической игры — и тех, кто принимает решения, и тех, кто выбирает принимающих решения. Масс-медиа, как писали Лоуэри и Дефлер, занимают «решающую позицию посередине» и путем формулирования повестки дня оказывают влияние на обе стороны.

Подытоживая, можно сказать, что концепция формирования повестки дня сыграла двоякую роль в медиаисследованиях. С одной стороны, она дала возможность сформулировать новую парадигму в медиаисследованиях, выведя анализ СМИ на теоретический уровень, достигнутый общей социологией и социальной психологией, с другой — она вернула масс-медиа общественную и политическую значимость, которые были фактически отняты у них на предшествующем этапе научного развития, когда возможности общественного воздействия СМИ, а соответственно роль и место СМИ в обществе, трактовались как «малозначимые». Фактически именно концепция формирования повестки дня привела (во всяком случае это касается американского контекста) к новому осознанию роли масс-медиа в политике и общественной жизни в целом.

О.Ч-

«Конструирование» социальных проблем

Установление повестки дня оказывается весьма значимым, если не решающим фактором, не только для освещения политических процессов в обществе, но и в более широком контексте. За последние два десятилетия в социологии массовой коммуникации это понятие стало рассматриваться как основа деятельности масс-медиа, которые не просто сообщают о происходящем, но, отбирая определенную информацию из множества сообщений, поступающих из разных источников, и выстраивая их в определенном порядке в соответствии с их предполагаемой значимостью, они тем самым формируют повестку дня для общества в целом. Особенно зримо это проявляется в фиксации социальных проблем.

Сообщения, передаваемые СМИ, наряду с новостями, развлекательными программами и рекламой, содержат большой объем информации о социальных проблемах, являясь не только основным

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

источником информирования общественности о них, но и формируя установки их восприятия. Так, исследования повестки дня обнаруживают корреляцию между освещением социальных проблем в новостях и тем, что в общественном мнении оценивается как наиболее важное. Кроме того, исследования «эффекта третьего лица» (third-person-effect studies) показывают, что в своих оценках серьезности тех или иных социальных проблем люди полагаются скорее на их освещение СМК, а не на собственный опыт.

Американский исследователь Г. Ганс на основе изучения национальных новостей утверждает, что СМИ придают особое значение сюжетам о природном, нравственном социальном «беспорядке» и его устранении. Это свидетельствует о той ценности, которой наделяется «порядок», и о том, что мы можем захотеть узнать, особенно в случае с сообщениями о социальном беспорядке, «какой и кому принадлежащий порядок оценивается столь высоко». Ответ, как представляется, лежит в плоскости использования средствами массовой информации операционального определения социального порядка как политической стабильности и всеобщей социальной сплоченности, оцениваемой исходя из стандартов принадлежащих к высшим слоям среднего класса белых мужчин среднего возраста — бизнесменов и профессионалов. «Другие взгляды, разделяемые как журналистикой, так и прогрессистами, включают в себя идею ответственного капитализма, неприязнь к величию (dislike of bigness), прославление пасторального общества, акцент на индивидуализме и неприятие коллективизма и социализма. Журналисты, кроме того, считают себя "сторожевыми псами" и, таким образом, могут подобно теоретикам социальной дезорганизации раннего поколения стремиться предупредить остальную часть общества о существующих или надвигающихся проблемах, способствовать осушествлению социального контроля и отстаивать определенное видение того, каким может быть национальное общество1».

6.4.1

Традиция в понимании «социальной проблемы»

Что такое «социальная проблема» с точки зрения социологии? Само понятие стало использоваться с первой половины XIX в.: впервые его применил англичанин Джон Стюарт Милль в отношении неравного распределения богатства в обществе, несколько позже содержание понятия расширяется, описывая нежелательную ситуацию в обществе, требующую изменения (в САСШ оно применялось для обозначения

1 Gans H.J. Deciding What's News. N. Y: Vintage Books, 1979. P. 54, 293.

6.4. «Конструирование» социальных проблем

резкого ухудшения материальных условий большинства населения в результате Гражданской войны 1861-1865 гг.). В России до XX в. понятие «социальная проблема» не существовало, но широко использовалось синонимическое по содержанию обозначение — «социальный вопрос»1.

Становление социологии как научной дисциплины и последствия Первой мировой войны вызвали к жизни представления о том, что социальные проблемы — следствие дезорганизации в обществе. Впервые это ясно выразил Ч. Кули в работе «Социальная организация» (1909)2, для которого социальная дезорганизация возникает с появлением индивида без убеждений и преданности целому, т.е. беспринципной личности, движимой примитивными импульсами. Дальнейшее развитие идеи социальной дезорганизации принадлежит американским социологам Уильяму Томасу и Флориану Знанецкому, считавшим ее неотъемлемой частью процесса социального изменения в ходе расширения связи и контактов между определенной общностью и внешним миром, в ходе которого происходит «уменьшение влияния существующих социальных правил на индивидуальных членов группы»3 (такое понимание весьма близко к знаменитой аномии Эмиля Дюркгейма). Постепенно в социологии закрепилось представление, что социальные проблемы представляют собой некие объективные социальные условия: нежелательные, опасные, угрожающие, противоположные природе «нормального», «здорового» общества. Именно так воспринимается социальная проблема на уровне повседневного мышления.

6.4.2

Социальная проблема —

результат «коллективного определения»

Принципиальный разрыв с подобной трактовкой осуществил американский социолог Герберт Блумер, считавший, что «социальные про-

' Кареев Н.И. Социальный вопрос и социальная политика // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1900. Т. 61. С. 72.

2 Cooky C.H. Social Organization: A Study of the Larger Mind. N. Y., 1962.

3 Томас У., Знанецкий Ф. Понятие социальной дезорганизации // Контек

сты современности — II. Казань, 2001. С. 135.

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

блемы не имеют независимого существования в качестве совокупности объективных социальных условий, а являются прежде всего результатами процесса коллективного определения»1 (курсив наш. — А. Ч.), представляя собой средоточие различных, подчас конфликтующих интересов, намерений и целей; взаимодействие этих интересов и целей и определяет то, каким образом общество действует в отношении какой-либо социальной проблемы. В социальной реальности есть множество опасных для ее существования проблем, однако именно отсутствие их «коллективного определения» и не приносит им признания.

Иначе говоря, пока общество не признает данную проблему, она не существует: не осознав социальную проблему, общество не воспринимает ее, не обращается к ней, не обсуждает ее и ничего не предпринимает, т.е. ее просто нет. (Отнюдь не всякое вредное социальное условие в обществе автоматически становится для него социальной проблемой, поскольку есть масса примеров ужасных социальных условий, не замечаемых обществом, в котором они возникали как проблемы. Кроме того, такие социальные условия могут игнорироваться в один период времени и, совершенно не изменившись, стать предметом глубокого беспокойства — в другой.)

Признание обществом социальных проблем, по Блумеру, является крайне избирательным процессом жестокой конкурентной борьбы между ними.

В подтверждение своей мысли он анализирует бедность, которая была серьезной социальной проблемой для социологов в 30-е годы XX в., практически исчезнув в 1940-е и в начале 1950-х годов, чтобы вновь проявиться в 1980-е годы; загрязнение окружающей среды, считающееся ныне одной из острейших современных социальных проблем, не один десяток лет угрожает экологической ситуации; проблема женского неравенства долгое время существовала на периферии общественного сознания, приобретя значимость с развитием феминизма в 1960-е годы.

1 Blumer G. Social Problems as Collective Behaviour / Social Problems. Vol. 18. 1971. P. 298 (рус. пер.: Блумер Г. Социальные проблемы как коллективное поведение // Контексты современности — И. Казань: Изд-во Казанского университета, 2001. С. 153-158). См. также развитие идей Г. Блумера французским социологом Реми Ленуаром: Ленуар Р. Предмет социологии и социальная проблема/ / Лену ар Р., МерльеД., ПэнтоЛ., Шампань Л. Начала практической социологии. М.; СПб, 2001. С. 77-144).

6.4. «Конструирование» социальных проблем

Одним из наиболее важных условий, дающих «жизнь» социальной проблеме является деятельность СМИ, обладающих значительными возможностями отбора (через «повестку дня) и мобилизационным потенциалом, а потому активно используемых группами, заинтересованными в признании некоего явления в качестве проблемы (например, полицией в случае преступности и наркомании; политиками, заинтересованными в провоцировании беспокойства относительно одних проблем и снижении тревоги по поводу других).

Однако проблема, признанная таковой, для продолжения существования в этом качестве нуждается в долговременной социальной поддержке — обретении «необходимой степени респектабельности, предоставляющей ей право быть рассматриваемой на признанных аренах общественного обсуждения <...> которыми являются пресса, другие средства коммуникации, церковь, школа, гражданские организации, законодательные собрания и места сосредоточения должностных лиц (бюрократии). Если социальная проблема не имеет мандата респектабельности, необходимого для выхода на такие арены, то она обречена»1.

Пройдя стадии признания и социальной легитимации, проблема становится объектом обсуждения, полемики, различных описаний и разнообразных требований. Те, кто стремится к изменениям, сталкиваются с теми, кто пытается защищать интересы истеблишмента в этой области. Обсуждение, защита, оценка, фальсификация, отвлекающая тактика и выдвижение предложений — все имеет место в деятельности средств массовой коммуникации, мобилизующих общество в отношении данной проблемы. От того, что произойдет в ходе этого процесса, в значительной степени зависит судьба социальной проблемы, поскольку именно привлечением к ней внимания общества решается, как она определяется и как изменяется при обсуждении, как изображается с целью защиты интересов истеблишмента и как в ней отражаются стратегические позиции и властные полномочия. Представления об этой стадии дают в основном исследования общественного мнения, но это весьма фрагментарные сведения, по-

1 BlumerG. Social Problems as Collective Behaviour/ Social Problems. Vol. 18. 1971. P. 302.

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

Глава 6. Исследования аудитории, или эффекты воздействия СМИ

скольку они, как правило, носят заказной характер, а потому очень мало говорят о том, каким образом определенные социальные проблемы выживают в этих столкновениях и как они переопределяются для того, чтобы выжить. Точно так же они почти не проясняют ситуации в отношении того, как «отмирают» другие социальные проблемы, постепенно исчезающие именно на этом этапе.

На последних стадиях — официального плана действий и его осуществления — формируется решение общества относительно того, как действовать в отношении данной проблемы. Стадия формирования включает в себя составление официального плана действий в соответствии с процедурой, аналогичной той, что принята в парламентских комитетах, законодательных палатах и исполнительных органах. Это почти всегда — результат согласования различных взглядов и интересов. Это процесс определения и переопределения в концентрированной форме, который включает в себя формирование, переработку и исправление коллективного образа социальной проблемы, вследствие чего представление о ней может в значительной степени отличаться от первоначального. Предписанный официальный план сам по себе является официальным определением проблемы; в нем представлено то, каким образом общество воспринимает проблему посредством официального аппарата и как оно намерено действовать в отношении проблемы. На конечной стадии — осуществления — в ходе воплощения этот план всегда в некоторой (часто — в значительной) степени модифицируется, иногда непредвиденным образом, что вполне закономерно, поскольку его осуществление означает начало нового процесса коллективного определения, т.е. формирования не существовавших ранее линий действия со стороны тех, кто вовлечен в проблему, и тех, кого затронул этот план. Люди, которым угрожает опасность утраты существующих преимуществ, стараются ограничить данный план или направить его в иную сторону. Те же, кто выигрывает в результате его осуществления — будут стремиться использовать появившиеся возможности. Еще один вариант — обе группы могут вырабатывать новые, не предусмотренные планом компромиссные соглашения. Административный персонал склонен подменять своей политикой политику официальную, лежащую в основании плана. Часто разрабатываются различного рода секретные приемы, не-затрагивающие центральные области социальной проблемы или трансформирующие другие области способом, который никогда не предполагался официально. Такого рода приемами, блокировками, непредусмотренными дополнениями и непреднамеренными трансформациями, как правило, изобилуют многие попытки воплощения официальных планов на практике.

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 395; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!