КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Снегопринос и снегозаносимость дорог. Районирование территории по трудности снегоборьбы на автомобильных дорогах

|

|

|

|

Условия движения по автомобильным дорогам зимой и требования к их содержанию

Общие положения. Зимнее содержание представляет собой комплекс мероприятий, включающий: защиту дорог от снежных заносов; очистку дорог от снега; борьбу с зимней скользкостью; защиту дорог от лавин; борьбу с наледями. Эти мероприятия должны обеспечивать бесперебойное и безопасное движение автомобилей с высокими скоростями и нагрузками, соответствующими требованиям, установленным в Технических правилах ремонта и содержания автомобильных дорог.

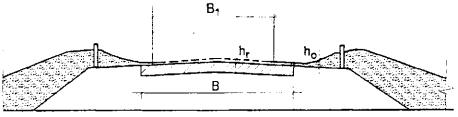

Для выполнения указанных требований дорожная эксплуатационная служба должна обеспечить высокий уровень зимнего содержания дорог, основными показателями которого являются (рис. 15.1): ширина чистой от снега и льда поверхности дороги; толщина слоя рыхлого снега на поверхности дороги, накапливающегося с момента от начала снегопада или метели до начала снегоочистки и в перерывах между проходами снегоочистительных машин; толщина уплотненного слоя снега (снежного наката) на проезжей части и обочинах; сроки очистки дороги от снега и ликвидации гололёда и зимней скользкости.

Рис. 15.1. Основные показатели уровня зимнего содержания дорог:

В 1 - очищенная от снега и льда поверхность дороги, м; В - ширина проезжей части, м; hг - толщина слоя рыхлого или уплотнённого снега на поверхности дороги, мм; hо - толщина слоя снега на обочине

Зимний период года является самым сложным для эксплуатации дорог и организации движения. Продолжительность этого периода колеблется от 20 суток в южных районах до 260 суток в северных районах России. Состояние поверхности дорог и условия движения зимой формируются под влиянием отрицательной температуры воздуха, ветра, снегопада, метели, гололёда и ограниченной метеорологической видимости, а также сочетания этих факторов. В горных районах самым опасным зимой является образование и сход снежных лавин.

|

|

|

Различают несколько видов снежно-метелевых явлений.

Спокойный снегопад (снегопад) - выпадение снега из облаков без сдувания и переноса его ветром. Спокойный снегопад наблюдается при скорости ветра до 2-3 м/с. Толщина слоя, выпадающего за один снегопад, составляет чаще всего 1-5 см. Иногда за один снегопад выпадает 6-15 см и в редких случаях 16-35 см. В горных районах иногда за один снегопад образуется слой толщиной до 1 м. Свежевыпавший сухой, рыхлый снег имеет плотность от 0,07 до 0,12 г/см3; если выпадает влажный или мокрый снег, его плотность может достигать 0,2-0,25 г/см3.

Верховая метель - снегопад при ветре, когда снег переносится в слое воздуха высотой до 100 м.

Низовая метель - перенос частиц ранее выпавшего снега без выпадения снега из облаков. Разделяется на позёмку - перенос частиц снега поднятием над уровнем снежного покрова до 30 см и на собственно низовую метель, когда переносимые частицы снега поднимаются на высоту до 10 м.

Общая или двойная метель - сочетание низовой и верховой метели, когда одновременно переносится выпадающий из облаков снег и частицы ранее выпавшего снега. Это самые неблагоприятные для зимнего содержания условия.

Метелевые отложения, называемые снежными заносами, имеют большую толщину и плотность. На участках с нулевыми отметками и малыми насыпями толщина метелевых отложений составляет 0,6-1 м. Мелкие выемки заносятся полностью, а в глубоких выемках толщина отложений может доходить до 5-6 м. Плотность снега в снежных заносах составляет 0,25-0,35 г/см3.

Зимняя скользкость образуется на дорогах в виде гололедицы, гололёда и снежного наката.

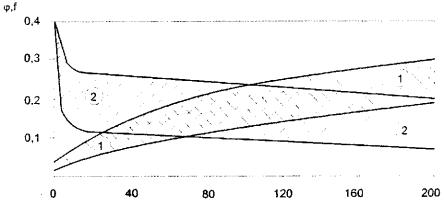

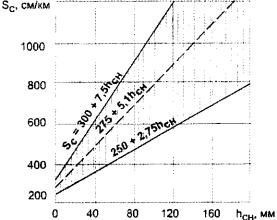

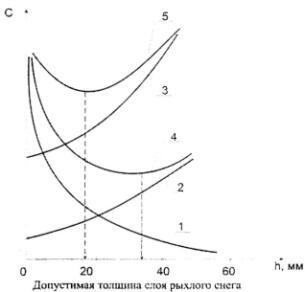

Наличие снежных отложений на дороге приводит к сокращению используемой для движения ширины проезжей части, увеличению коэффициента сопротивления качению и снижению коэффициента сцепления (рис. 15.2), в результате чего происходит снижение скорости и ухудшение условий безопасности движения.

|

|

|

Толщина слоя рыхлого снега, мм

Рис. 15.2. Зависимость коэффициента сопротивления качению и коэффициента сцепления от толщины слоя рыхлого снега:

1 - коэффициент сопротивления качению; 2 - коэффициент сцепления

Вся система мероприятий по зимнему содержанию дорог должна быть построена таким образом, чтобы с одной стороны обеспечить наилучшие условия для движения автомобилей, с другой - максимально облегчить, ускорить и удешевить зимнее содержание. Чтобы обеспечить выполнение этой задачи, при зимнем содержании проводятся:

профилактические меры, цель которых - не допустить или максимально ослабить образование снежных и ледяных отложений на дороге; к числу таких мер относятся уменьшение снегозависимости дорог, профилактическая обработка покрытий химическими противогололедными веществами и др.;

защитные меры, с помощью которых преграждают доступ к дороге снега и льда, поступающего с прилегающей местности; к ним относится применение защит от метелевого переноса, от снежных лавин, от наледного льда. Главным критерием качества снегозащиты следует считать полное исключение отложений метелевого снега на дорогах с тем, чтобы для патрульной снегоочистки оставалось только удаление снега, выпадающего во время снегопадов;

меры по удалению уже возникших снежных и ледяных отложений (например, очистка дорог от снега и льда), а также по уменьшению их воздействия на автомобильное движение (обработка обледеневшей поверхности дороги материалами, повышающими коэффициент сцепления шин с дорогой).

Требования к состоянию дорог в зимний период. Состояние поверхности дорог зимой зависит от климатических характеристик района проложения дороги, её конструктивных особенностей, степени защищённости от снежных заносов, а также от организации работ по очистке дорог от снежных отложений и ликвидации зимней скользкости.

Требования к уровню зимнего содержания определяются исходя из оценки влияния состояния дорог в зимний период на различных участках на обеспеченность расчётной скорости, которая зависит как от динамических качеств автомобиля, так и от соотношения сил сцепления и сопротивления качению при различной толщине слоя рыхлого снега на покрытии.

|

|

|

Влияние снежных отложений и зимней скользкости на режим движения автомобилей можно установить из анализа основного условия движения, которое в упрощённом виде имеет вид:

m × j ³ f ± i, где

m - коэффициент сцепного веса, колеблется от 0,5 до 0,65;

j - коэффициент сцепления;

f - коэффициент сопротивления качению;

i - продольный уклон, в промилях.

Если принять величину коэффициента сцепного веса равной 0,5, то основное условие движения можно сформулировать в следующем виде: движение автомобиля по дороге будет возможно только тогда, когда величины коэффициента сцепления будет в два раза выше, чем сумма дорожных сопротивлений, состоящая из сопротивления качению и продольного уклона.

Следовательно, при определенных соотношениях сцепных качеств и сопротивления качению движение по дороге в тяговом режиме может оказаться невозможным независимо от динамических качеств, а максимальная скорость движения автомобиля (V max) в тяговом режиме не может быть больше величины, определённой по формуле А.П. Васильева:

где (15.1)

где (15.1)

j 60 - коэффициент сцепления при скорости измерения 60 км/ч;

f 60 - коэффициент сопротивления качению для скорости 60 км/ч.

Эти положения служат теоретической основой разработки требований к допускаемой толщине слоя снега на покрытии.

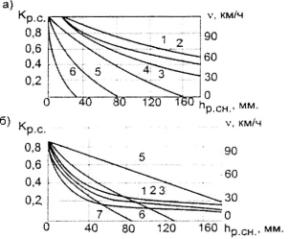

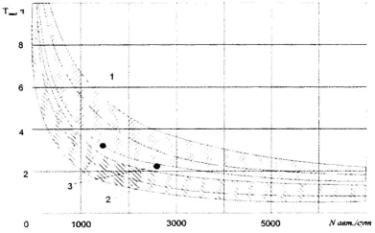

Если исходить из наиболее неблагоприятных сочетаний сопротивления качению и коэффициента сцепления заснеженного покрытия, то при толщине слоя снега на покрытии от 2 до 20 мм в зависимости от его температуры и влажности условия движения на дороге становятся трудными, а коэффициент обеспеченности расчётной скорости снижается до 0,75. Уже при толщине слоя снега более 30 мм могут наблюдаться остановки легковых автомобилей на горизонтальных участках дорог из-за буксования, а при толщине более 80 мм такие остановки приобретают массовый характер. Современные грузовые автомобили могут двигаться при толщине слоя рыхлого снега от 80 до 120 мм, но скорости движения при этом будут очень низкими (рис. 15.3). Особенно сильно влияют на скорость движения наличие снежных отложений при движении на подъёмах.

|

|

|

Рис. 15.3. Влияние толщины слоя рыхлого снега hр.сн на скорость автомобилей:

а - легковых; б - грузовых типа ЗИЛ-130:

1, 2, 3 - скорости, возможные по динамическим качествам автомобилей при f min, fcp, f max;

4, 5, 6, 7- скорости, возможные по соотношению j max и f min; jcp и fcp; j min и f max

При толщине слоя рыхлого снега 2-5 мм или при наличии уплотненного слоя снега на покрытии нормальные условия движения обеспечиваются только на подъемах с уклоном 1-3 %. На всех остальных участках расчётная скорость движения не обеспечивается. При минимальных значениях j или максимальных значениях f остановки движения легковых автомобилей на подъемах с уклонами в 3 % будут наблюдаться при толщине слоя рыхлого снега 40-50 мм, а с уклонами 5 % - при толщине слоя снега 20-30 мм.

При наличии снежного наката большое влияние на скорость и безопасность движения оказывает ровность уплотненного снега, которая зависит от толщины слоя снега, его физико-механических характеристик, интенсивности и состава движения и уровня содержания. Ровность заснеженной поверхности колеблется в широких пределах в зависимости от толщины снежного покрова и тщательности его выравнивания (рис. 15.4). Если снег не удалён полностью, но регулярно разравнивается автогрейдерами или другими плужными очистителями, нормальные условия движения наблюдаются при толщине слоя снега до 90 мм. При нерегулярном профилировании или при удалении снега с покрытия бульдозерами нормальные условия движения наблюдаются при толщине слоя снега не более 25 мм. Нормальные условия для средних параметров снежных отложений наблюдаются при толщине слоя до 40 мм.

Рис. 15.4. Изменение ровности проезжей части при наличии уплотнённого снега

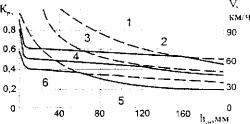

В любом случае толщина слоя снежного наката не должна превышать 100-120 мм по условиям ровности (рис. 15.5). Важно отметить, что хотя при небольшой толщине слоя уплотнённого снега ровность меняется незначительно, на дорогах I-III категорий снег все равно должен быть удалён с покрытия, чтобы обеспечить требуемые сцепные качества. На дорогах IV-V категорий толщина плотного слоя снега не должна быть более 60 мм при условии постоянного профилирования и полной очистки снега на участках подъёмов и спусков, и только в исключительных случаях на отдельных участках может допускаться до 200 мм.

Рис. 15.5. Влияние толщины слоя снега на обеспеченность расчётных скоростей:

1 - возможная скорость при лучшей ровности; 2 - ограничение по j max; 3 - возможная скорость при средней ровности; 4 - ограничение по jcp; 5 - возможная скорость при плохой ровности; 6 - ограничение по j min

Особое значение имеет соблюдение указанных требований при организации патрульной снегоочистки.

Допустимая толщина слоя рыхлого снега, накапливающегося на дороге, зависит от интенсивности снегопада и времени между проходами снегоочистительных машин, называемого временем снегонакопления. Поэтому количество патрульных снегоочистительных машин прямо зависит от допустимой толщины слоя рыхлого снега, который накапливается в перерывах между проходами машин:

где (15.2)

где (15.2)

hдоп - допустимая толщина слоя снега на покрытии, мм;

L - длина участка дороги, км;

В - ширина очищаемой поверхности, м;

Vраб - скорость снегоочистителя, км/ч;

Кb - коэффициент использования рабочего времени (может быть принят 0,7-0,9);

b - ширина захвата снегоочистителя, м.

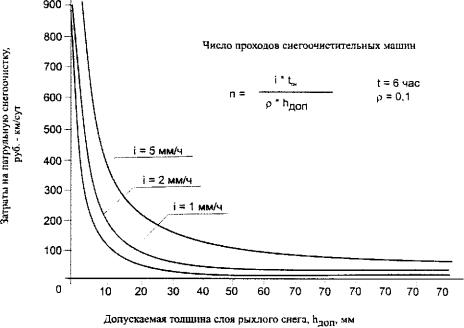

Поэтому и затраты на патрульную снегоочистку в наибольшей степени зависят от допустимой толщины слоя рыхлого снега на покрытии во время снегопада и интенсивности снегопада (рис. 15.6). При допустимой толщине слоя снега менее 30-20 мм затраты на снегоочистку стремительно растут.

Рис. 15.6. Затраты на патрульную снегоочистку в зависимости от допускаемой толщины слоя рыхлого снега на дороге hдоп и интенсивности снегопада i

За высший уровень зимнего содержания можно принять обеспечение чистой сухой поверхности дороги, при котором толщина слоя снега на покрытии во время метелей и снегопадов не превышает 5 мм, а срок его удаления так же как удаления гололёда и зимней скользкости не превышает 1 ч после окончания снегопада, метели, гололёда.

Этот уровень может быть достигнут при полной оснащённости дорожной службы до нормативной потребности машинами, оборудованием и материально-техническими ресурсами на участках дорог, запроектированных с соблюдением всех требований по защите от снежных заносов и не всегда экономически целесообразен (табл. 15.1). Поэтому указанные технические требования могут быть скорректированы технико-экономическими расчетами с учетом фактической интенсивности движения и затрат на содержание дороги в соответствии с существующими требованиями в реальных климатических условиях.

Таблица 15.1

| Наименование средств механизации | Основные параметры | Минимально необходимое количество (на 100 км) | ||||

| Категория дороги | ||||||

| I | II | III | IV | V | ||

| Одноотвальные плужно-щёточные снегоочистители | Ширина отвала 3 м; рабочая скорость - 25-60 км/час | |||||

| Шнекороторные или фрезеророторные снегоочистители | Ширина захвата 3 м; производительность - 1000-1200 т/час | 0,5 | 0,5 | |||

| Бульдозер с поворотным отвалом | Мощность 118 КВт | I | ||||

| Автогрейдер лёгкий | Мощность 66 КВт | |||||

| Распределитель твёрдых противогололёдных материалов | Ширина распределения - 10 м; вместимость бункера - 5 м3 | |||||

| Распределитель жидких противогололёдных материалов | Ширина распределения - 7 м; ёмкость бункера - 5 м3 | |||||

| Фронтальные погрузчики | Ёмкость бункера - 2 м3 |

Критерием технико-экономического обоснования требований к уровню содержания может быть принят минимум приведенных затрат, которые в общем виде будут слагаться из двух групп затрат:

а) затраты, сумма которых сокращается с ужесточением требований к уровню содержания дороги;

б) затраты, сумма которых увеличивается с ужесточением требований к уровню содержания дороги.

К первой группе относятся затраты автомобильного транспорта (капитальные вложения и текущие затраты), которые сокращаются при увеличении средней скорости движения за счёт более высокого уровня содержания дорог и от дорожно-транспортных происшествий. Ко второй группе относятся затраты на содержание дороги, которые увеличиваются с увеличением требований и в зависимости от длительности и вероятности действия метеорологических факторов.

На рис. 15.7 приведены результаты расчётов для снегопадов различной интенсивности продолжительностью 6 ч. Их анализ показывает, что на дорогах II категории даже при сильном снегопаде экономически нецелесообразно допускать накопления слоя рыхлого снега толщиной более 10-15 мм в то время, как на дорогах IV категории в этих условиях толщина слоя снега может быть допущена до 50-60 мм и более.

Рис. 15.7. Технико-экономическое обоснование требований к допустимой толщине слоя рыхлого снега:

1 - затраты на очистку дороги от снега при интенсивности снегопада 2 мм/ч; 2, 3 - транспортные затраты при интенсивности движения 1000 авт./сут и 4000 авт./сут; 4, 5 - суммарные затраты при интенсивности движения 1000 авт./сут и 4000 авт./сут

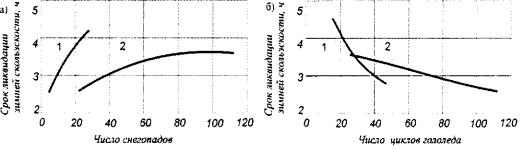

Важной задачей дорожной службы является соблюдение сроков ликвидации снежных отложений и зимней скользкости, которые должны быть дифференцированы для дорог с различной интенсивностью движения в различных климатических зонах. От установленных сроков ликвидации зависит требуемое количество машин для зимнего содержания.

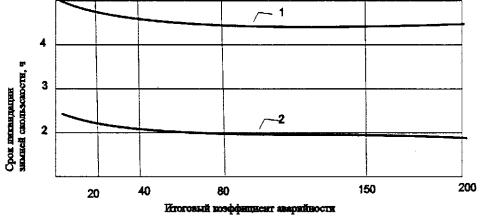

Установлено, что независимо от района проложения дороги гололёд и снежный накат должны убираться практически в одинаковые сроки. С увеличением количества снегопадов экономически эффективные сроки ликвидации снежных отложений увеличиваются, а с увеличением количества гололёдов - уменьшаются (рис. 15.8). Экономически целесообразно выдерживать одинаковые сроки ликвидации зимней скользкости на всём протяжении дороги вне зависимости от величины итогового коэффициента безопасности (рис. 15.9). Это свидетельствует о том, что влияние зимней скользкости на аварийность значительно превышает влияние геометрических параметров дороги.

Рис. 15.8. Зависимость сроков ликвидации зимней скользкости от повторяемости гололёда и снегопада:

а - снегопада; б - гололёда;

1 - интенсивность движения 200 авт./сут, длительность зимнего периода 30 дней; 2 - интенсивность движения 500 авт./сут, длительность зимнего периода 160 дней

Рис. 15.9. Зависимость сроков ликвидации зимней скользкости от итогового коэффициента аварийности:

1 - интенсивность движения 200 авт./сут, длительность зимнего периода 220 дней; 2 - интенсивность движения 500 авт./сут, длительность зимнего периода от 30 до 160 дней

Наибольшее влияние на экономически эффективные сроки ликвидации зимней скользкости и снежных отложений оказывает интенсивность движения (рис. 15.10), которая и должна быть положена в основу градации требований к директивным срокам ликвидации этих явлений, т.е. сроки должны быть дифференцированы именно по интенсивности движения.

Рис. 15.10. Зависимость сроков ликвидации зимней скользкости от методов борьбы и интенсивности движения:

1 - применение пескосоляных смесей; 2 - то же, твёрдых хлоридов; 3 - нормы ФРГ

При этом нормативным сроком ликвидации гололёда считается время с момента его обнаружения и начала работы до полного удаления, а сроком ликвидации снежных отложений - время с момента окончания снегопада или метели до полного удаления снега с проезжей части или доведения до допустимой ширины очистки и толщины снежных отложений.

В практической деятельности могут иметь место случаи, когда экономически целесообразные требования к допустимой толщине слоя снега на покрытии и сроком ликвидации зимней скользкости и гололёда не могут быть обеспечены из-за недостаточной оснащённости дорожной службы машинами и оборудованием для зимнего содержания. В этом случае должны быть обоснованы временные отступления от экономически эффективных требований.

Допустимые уровни и требования к зимнему содержанию дорог. По уровню зимнего содержания все дороги делятся на три группы:

Группа А - дороги с чистой на всю ширину проезжей частью;

Группа Б - дороги с чистой серединой проезжей части;

Группа В - дороги с уплотнённым снегом на проезжей части.

Директивные требования к показателям уровня зимнего содержания каждой дороги должны устанавливаться на основе технико-экономических расчетов с учётом оснащённости дорожно-эксплуатационной службы машинами и оборудованием для зимнего содержания дорог. Предельно допустимые значения указанных требований приведены в табл. 15.2.

Таблица 15.2

| Характеристики дорог | Показатели состояния | |||||

| Интенсивность движения, авт./сут | Минимальная ширина очищенной поверхности проезжей части, м | Максимально допустимая толщина слоя рыхлого снега на проезжей части, мм | Допустимая толщина уплотнённого слоя снега на проезжей части, мм | Допустимая толщина уплотненного слоя снега на обочинах (у бровки земляного полотна), мм | Максимальный срок проведения работ по снегоочистке и ликвидации зимней скользкости, час | |

| Федеральные автомобильные дороги | Более 3000 | На всю ширину | - | |||

| 1000-3000 | тоже | - | ||||

| Менее 1000 | тоже | 50* | ||||

| Территориальные дороги с регулярным автобусным движением | Более 3000 | тоже | - | |||

| 1000-3000 | тоже | - | ||||

| Менее 1000 | тоже | 50* | ||||

| Дороги местного значения с регулярным автобусным движением | Менее 1000 | тоже | 50* | |||

| Дороги местного значения с допускаемым перерывом движения | Движение не регулярное | - | - | 24-48 |

* - На дорогах с переходными и низшими типами дорожных одежд.

Как правило, расчистку дорог от выпадающего и приносимого к дороге снега необходимо производить на полную ширину земляного полотна, а ликвидацию зимней скользкости - на ширину проезжей части и краевых укрепительных полос. Допускается оставлять слой уплотненного снега небольшой толщины на покрытиях переходного типа и на грунтовых дорогах. Оставляемый на проезжей части и обочинах снег необходимо регулярно профилировать, чтобы предотвратить образование неровностей.

Главным источником снежных отложений на дороге является снегоперенос, вызванный метелями, теория которых хорошо разработана трудами проф. А.К. Дюнина, А.А. Комарова, Д.М. Мельника, канд. техн. наук Г.В. Бялобжеского и др. Под действием ветра снежные частицы поднимаются над поверхностью снежного покрова и снова откладываются там, где скорость ветра снижается. Переносимые метелью частицы снега имеют различную форму и размеры: от 0,01 мм до 2 мм, но 90 % частиц имеют размеры 0,1-0,25 мм. Масса переносимых частиц колеблется от 0,0001 до 0,005 г. Частицы снега могут подниматься только до определенной высоты - потолка взвешивания. Крупные, тяжёлые частицы перемещаются скачкообразно по поверхности снежного покрова. Такое движение называют сальтацией.

Снегоперенос рыхлого снега начинается при скорости ветра более 3-5 м/с, когда мелкие частицы снега размером 0,02-0,5 мм смешиваются с приземным воздухом и образуют турбулентный снеговетровой поток. Выпадающие из этого потока частицы разрушают снежную поверхность, что способствует дополнительному питанию снеговетрового потока снежинками.

При низовой метели основная масса снега переносится в приземном слое высотой 1,5-2,0 м, причем около 90 % снега переносится на высоте 10-20 см.

Количество снега, переносимого низовой метелью, определяется транспортирующей способностью. Эта способность оценивается удельным твёрдым расходом метели. Удельный твёрдый расход или интенсивность переноса метели - это масса снега, переносимого в единицу времени через единицу площади вертикальной плоскости, перпендикулярной направлению снеговетрового потока. Интенсивность переноса снега измеряют в г/м2с или м3/пог. м2 (т.е. на 1 пог. м фронта метели).

В общем виде эта зависимость описывается формулой Д.М. Мельника:

У max = С ´ Vф 3, м3/пог. м-ч; где (15.3)

С - коэффициент пропорциональности, величина которого зависит от плотности снега в метелевых сугробах;

Vф - скорость ветра на высоте флюгера (т.е. на высоте 10 м), м/с.

Для большей части Европейской территории России, где плотность снега равна 0,25 т/м3, коэффициент пропорциональности С = 0,00031; для районов Сибири, Казахстана, востока и юго-востока Европейской части России С = 0,00026.

Метелевый поток может быть насыщенным и ненасыщенным. Насыщенный - когда ветровой поток переносит количество снега, соответствующего его максимальной транспортирующей способности. Ненасыщенный - когда масса переносимого снега меньше предела насыщения.

Для того чтобы поток стал насыщенным, необходим определенный путь разгона метели, который обычно называют длиной разгона метели.

Длина разгона метели составляет 100-400 м. Вся масса снега, проносящегося в единицу времени через 1 м фронта метелевого потока (на всю его высоту), называется полным общим расходом, определяемым по формуле:

Wn = 0,08×(Vф - 5) 3, где (15.4)

Wn - полный расход, г/м2с.

Переносом снега (снегопереносом) называют массу или объём снега, перенесённого за время t:

Wn = I × t = С ´ Vф 3´ t. (15.5)

Масса снегопереноса имеет размерность г/м2, а объём снегопереноса - м3/пог. м. Наибольшее количество снега (около 90 %) переносится в нижнем слое потока в пределах 0,2 м над уровнем снежного покрова.

В отличие от величины снегопереноса в теории зимнего содержания дорог используют величину снегоприноса.

Снегопринос - это количество снега, приносимого метелями к дороге в течение зимы. Объем снегоприноса обычно составляет только часть общего объёма снегоприноса. Между снегопереносом и снегоприносом существует зависимость

Wcд = Wn × sina, м3/м, где (15.6)

Wcд - снегопринос к дороге, м3/м;

a - угол между направлением метелевого ветра и дорогой.

Имеется два основных способа определения объёма снегоприноса: способ расходов и способ балансов. Способ расходов, или суммарных приносов, разработанный Д.М. Мельниковым, заключается в следующем. Суммарное количество снега, принесённое к дороге с каждой её стороны в течение зимы - Wcд, равно сумме количеств снега, принесённых в течение всех метелей, дувших с данной стороны дороги. Количество снега, принесённое к дороге в течение одной метели, равно сумме количеств снега, который был принесен ветрами различных направлений в течение времени действия метели в данных направлениях. С учётом сказанного снегопринос к одной стороне дороги за год составляет (с использованием формулы 15.3 для определения полного твёрдого расхода метелевого потока):

, где (15.7)

, где (15.7)

gc - плотность снега в снежных отложениях у дороги, т/м3;

N - число случаев метелей в течение зимы;

m - число случаев изменения направлений, с которых дули ветры в каждую метель;

Vфi - скорость ветра по флюгеру во время метели, м/с;

a i - углы между направлением ветра и дорогой во время метелей;

tKi - продолжительность действия метелей в часах.

Для всех ветров определённого румба принимается один угол, средний для данного румба. Ветры со скоростью менее 6 м/с и дующие под углом менее 10° и ветры при положительных температурах не учитываются. Данные по ветровому режиму берут на ближайшей метеостанции за последние 10 лет и затем, пользуясь формулой (15.6), определяют Wcд за каждый год. Из полученных значений составляют статистический ряд и находят расчётную величину снегоприноса с заданной обеспеченностью:

где (15.8)

где (15.8)

- среднеарифметическое значение снегоприноса к данной стороне дороги за период 9- 15 лет, м3/м;

- среднеарифметическое значение снегоприноса к данной стороне дороги за период 9- 15 лет, м3/м;

s - среднеквадратичное отклонение Wcд за N лет, равное

t - коэффициент, принимаемый равным 1,5 для дорог II-IV категории и 2,0 - первой, т.е. соответственно учитывается 90 и 95-процентная обеспеченность.

Метод балансов основан на следующих исходных положениях. Для любой примыкающей к дороге ограниченной территории, называемой снегосборным бассейном, справедлив следующий баланс снежных масс:

Wn = Wo + Wc – Wи – Wв, где (15.9)

Wn - остаток снега в бассейне в конце зимы, сохранившийся в виде снежного покрова;

Wo - снег, выпавший из облаков (твердые осадки);

Wc - принос снега извне ветром;

Wи - испарение и таяние;

Wв - вынос снега ветром за пределы бассейна.

Снегопринос к дороге Wcд равен выносу снега ветром за пределы бассейна, помноженному на синус угла между направлением ветра, несущего снег, и дорогой. Следовательно:

Wcд = Wв ×sina = (Wo + Wc – Wи - Wn)×sina, м3/м, где (15.10)

a - угол между ветром и дорогой.

Ввиду большей сложности пользования методом балансов почти во всех случаях при практических расчётах пользуются методом расходов.

Значительное влияние на объём приносимого к дорогам снега оказывает ширина примыкающего снегосборного бассейна, которая не учитывается в формулах (15.4, 15.5, 15.7). Расчётные коэффициенты, позволяющие определить объём снегоприноса к участкам дорог с различной шириной примыкающего снегосборного бассейна, приведены в табл. 15.3.

Таблица 15.3

(Данные В.А. Пастернацкого)

| Ширина снегосборного бассейна, м | |||||||||||||||

| Коэффициент К,„ | 0,22 | 0,40 | 0,60 | 0,73 | 0,78 | 0,82 | 0,84 | 0,86 | 0,88 | 0,90 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 1,0 |

Используя значения коэффициента ширины снегосборного бассейна, можно существенно уточнить объёмы снегоприноса конкретно на каждом участке с левой и правой стороны дороги в зависимости от фактической ширины снегосборного бассейна с каждой стороны.

Снегозаносимость дорог. Под снегозаносимостью понимают подверженность дорог образованию на них снежных заносов. Количественной характеристикой снегозаносимости является отношение количества снега, отложившегося на дорожном полотне, к общему количеству снега, принесённого метелями к дороге.

Снег из снеговетрового потока выпадает там, где по каким-либо причинам происходит снижение скорости потока и уменьшение транспортирующей способности в приземном слое. Если скорость потока перед преградой V 1, а за преградой V 2, причем V 1 > V 2, то уменьшение транспортирующей способности насыщенной метели за преградой составит

(15.11)

(15.11)

Эта часть переносимого снега выпадает из снеговетрового потока около преграды. Чем сильнее тормозится ветер над насыпью, выемкой или у какой-либо преграды, тем вероятнее снегоотложения. На принципе замедления скорости и уплотнения транспортирующей способности снеговетрового потока основана работа снегозадерживающих устройств.

Главнейшим фактором, от которого зависит снегозависимость дороги, является форма поперечного профиля и высота насыпи или глубина выемки. Чтобы обеспечить снегонезаносимость дороги, необходимо выполнить два основных требования к поперечному профилю: земляное полотно должно быть аэродинамически обтекаемым для ветра без образования вихревых зон; скорость ветра над всей поверхностью дороги должна быть достаточна для сдувания попадающего на неё снега. Возникающие около земляного полотна или преград зоны завихрения ветра оказывают тормозящее действие на движение приземного слоя снеговетрового потока и способствуют увеличению снежных отложений.

Дорога представляет собой препятствие, у которого возникает зона затишья, называемая ветровой и аэродинамической тенью.

Любые препятствия и неровности на поверхности земляного полотна и проезжей части могут вызвать снежные отложения. Поэтому нельзя допускать неправильной снегоочистки. Наличие снежных валов, колей, несвоевременное удаление снегопадных отложений, применение снегоочистителей с малой дальностью отбрасывания ухудшают обтекаемость дороги и усиливают её снегозаносимость. Снежным заносам способствуют бордюры, возвышающиеся над покрытием. Учитывая это, укрепленные полосы, устраиваемые для сопряжения разделительной полосы с проезжей частью, следует выполнять с поперечным уклоном, равным поперечному уклону проезжей части. Движущийся поток автомобилей по дороге во время метели также способствует снегоотложениям, поскольку автомобили представляют препятствие для снежноветрового потока. Кроме того, колеса автомобилей уплотняют снег, выдавливают его, образуя колеи и гребни, которые способствуют задержанию снега.

Классификация дорог (участков) по снегозаносимости. Критерием классификации участков дорог по снегозаносимости служит отношение количества снега, отложившегося на дорожном полотне, к общему количеству снега, принесенного метелями к дороге. Оценивать снегозаносимость количеством приносимого снега нельзя, так как снежные заносы - это отложившийся, а не приносимый снег. При одном и том же количестве приносимого снега на участках дорог с разным поперечным профилем и характеристикой прилегающей местности откладывается разное количество снега.

Количество метелевого снега, который может отложиться на дорогу за зимний период:

где (15.12)

где (15.12)

Qд - снегозаносимость участка дороги с правой Qдп или левой Qдл стороны за зимний период, тыс. м3/м;

Qc - максимальный Qcн или средний из максимальных Qcр объёмов снегоприноса за зимний период, тыс. м3/м;

Qв - снегосборная способность подветренного откоса выемки, м3/м;

Qк - снегосборная способность зарослей кустарников, м3/м.

Снегосборность подветренного откоса выемок Qв в м3/м при заложении откосов 1:1,5 Q 1,5 рассчитывают по формуле

(15.13)

(15.13)

при заложении откосов 1:3 Q 3,0 по формуле:

где (15.14)

где (15.14)

hв - глубина выемки, м.

Снегосборность зарослей кустарников Qк рассчитывают по формуле:

Qк = 0,5× S × hк, где (15.15)

S - ширина кустарникового массива, м;

hк - средняя высота кустарника, м.

Снегосборность существующих снегозадерживающих насаждений Qн рассчитывают по формуле (14.11) (см. п. 14.3).

По степени снегозависимости все участки дорог делят на снегонезаносимые и снегозаносимые.

К снегонезаносимым относят участки дорог, пересекающие лесные массивы, а также сады и кустарники, если их ширина составляет не менее 100-250 м с каждой стороны дороги; проходящие в выемках глубиной более 8,5 м при годовом снегоприносе до 100 м3 на 1 пог. м дороги; пересекающие крупные населённые пункты с застройкой по обеим сторонам дороги; участки насыпей высотой не меньше требуемой по снегонезаносимости. Снегозаносимые участки дорог делят на три категории (табл. 15.4).

Таблица 15.4

| Категории снегозаносимости | Характеристика участка | Вид снежных отложений, которые необходимо удалять |

| I. Слабозаносимые | Насыпи от Нп и Нн. Пересечения в одном уровне. Насыпи с барьером безопасности | Снегопадные отложения. Снежные заносы небольшого объёма. Небольшие снежные валы |

| II. Среднезаносимые | Раскрытые выемки. Полувыемки-полунасыпи. Нулевые места и невысокие насыпи ниже Нп. Пересечения в разных уровнях. Дороги, проходящие через небольшие населённые пункты, в районах с интенсивными общими метелями | Снегопадные отложения. Снежные заносы толщиной до 1 - 1,5 м. Снежные валы |

| III. Сильнозаносимые | Нераскрытые выемки, подветренный откос которых не может вместить снег, приносимый метелями и выпадающий при снегопадах. Все выемки на кривых | Снегопадные отложения. Снежные заносы, толщина которых может достигать глубины выемки |

Примечания: 1. Данные таблицы относятся к заносимым участкам, проложенным по безлесной местности. 2. Незаносимые в безлесной местности насыпи высотой Нн и более, а также нераскрытые выемки, подветренный откос которых может вместить весь снег, откладывающийся при метелях и снегопадах. 3. Участки, проложенные через сплошные лесные массивы, не заносятся при любом поперечном профиле.

Канд. техн. наук В.А. Пастернацкий разработал методику оценки трудности зимнего содержания дороги (участка) в период метелей по показателю подверженности её снежным заносам Кс:

где (15.16)

где (15.16)

Кс - показатель подверженности дороги (участка) снежным заносам с правой (Ксп) или левой Ксл стороны дороги;

Lc - протяжённость снегозаносимого участка, км;

Lф - протяжённость обслуживаемой дороги (участка) (1 км, мастерский или дорожный участок, ДРСУ и т.д.), км;

п - количество снегозаносимых участков с правой или левой стороны дороги на Lф.

С учётом категорий снегозаносимости дорог при определении Lc для сильноснегозаносимых участков вводится коэффициент значимости 2, для среднезаносимых - 1 и для слабозаносимых - 0,5, на которые необходимо умножать их фактическую протяжённость при расчёте Кс.

Исходя из значений показателей Кс и Qд, определяют степень подверженности дороги (участка) снежным заносам (табл. 15.5).

Таблица 15.5

| Снегозаносимость дороги (участка) | Обозначение | Величина показателей | ||

| Кс | Qдср, тыс.м/км | Qдсн, тыс.м/км | ||

| Очень сильная | I | > 0,80 | > 35 | > 100 |

| Сильная | II | 0,51-0,80 | 21-35 | 61-100 |

| Средняя | III | 0,26-0,50 | 11-20 | 36-60 |

| Слабая | IV | 0,11-0,25 | 6-10 | 16-35 |

| Незначительная | V | < 0,10 | < 5 | < 15 |

В первую очередь мероприятия по защите дорог от снежных заносов проводят, если снегозаносимость дороги (участка) очень сильная по трём показателям - Кс, Qдср, Qдсн, во вторую очередь - по двум и т.д.

Районирование территории по условиям зимнего содержания дорог.

Широкий размах природно-климатических условий на территории России, от которых зависят характеристики (состояния дорог в зимний период и затраты дорожных организаций на их содержание, вызвали необходимость районирования территории страны по условиям зимнего содержания дорог.

Цель районирования состоит в обосновании планирования финансовых и материально-технических ресурсов для зимнего содержания дорог, разработке технических и организационных решений по защите дорог от снежных заносов и борьбе с зимней скользкостью, на дорогах, соответствующих природно-климатическим условиям разных районов. В результате исследований канд. техн. наук Г.В. Бялобжеского и А.А. Кунгурцева было разработано районирование территории по трудности снегоборьбы на автомобильных дорогах с разделением территории бывшего СССР на семь характерных зон [33].

В качестве основного признака районирования был принят объем снега, приносимого к дороге в зимний период. Дополнительно учитывалось влияние рельефа местности, продолжительность зимнего периода, количество снежных осадков за зиму, высота снежного покрова и другие климатические факторы.

После внесения некоторых коррективов это районирование было использовано при разработке районирования территории России по трудности снегоборьбы на автомобильных дорогах, в котором выделено пять характерных районов:

I - районы легкой снегоборьбы. Продолжительность снежного периода 60-100 суток, в отдельных местах до 160 суток в году. Скорость ветра при метелях, как правило, не превосходит 15 м/с, средняя многолетняя высота снежного покрова 15-20 см. Объёмы снегоприноса в большинстве случаев не превышают 25-50 м3/м, только в отдельных случаях доходят до 100 м3/м.

К районам легкой снегоборьбы относятся: Калининградская область, южная часть Республики Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края, республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, южные части Астраханской и Ростовской областей, Читинская и Амурская области, юго-западная часть Хабаровского края.

II - районы средней трудности снегоборьбы. Продолжительность снежного периода 100-160 суток, а в отдельных местах до 200 суток в году. Объём снегоприноса, как правило, не превышает 100-150 м3/м.

К районам средней трудности снегоборьбы относятся: Республика Карелия, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Костромская, Вологодская, Смоленская, Брянская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Московская, Ивановская области, южные части Республики Коми и Архангельской области, Кировская, Пермская, Волгоградская, Томская, Свердловская, Иркутская, Челябинская, Курганская области. Республика Удмуртия, Тюменская область (кроме Ямало-Ненецкого автономного округа), северные части Омской, Ростовской, Астраханской, Нижегородской и Калужской областей, северная часть Республики Калмыкия, Хабаровский край (кроме юго-западной части), республика Тува, Бурятия, Саха (Якутия) южнее Северного полярного круга, Приморский и Красноярский края (кроме юго-западной части и Таймырского автономного округа).

III - районы трудной снегоборьбы. Зимой преобладают сильные ветры и интенсивные метели. Снежные заносы образуются систематически часто большой толщины и плотности. Объемы снегоприноса достигают 250 м3/м, а в отдельных местах - 400 м3/м.

К районам трудной снегоборьбы относятся: центральная часть Архангельской области, Тульская, Орловская, Курская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Рязанская, Тамбовская, Пензенская области, республики Мордовия, Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, Саратовская и Ульяновская области, южная часть Нижегородской, Омской и Калужской областей, южная часть Мурманской области, Новосибирская и Кемеровская области, юго-западная часть Красноярского края, Республика Алтай, центральная часть Республики Коми, юго-западная часть Магаданской области, южная часть заполярной территории Республики Саха (Якутия).

IV - районы очень трудной снегоборьбы. Ветры переносят зимой значительное количество снега, объёмы снегоприноса достигают 400-600 м3/м, в отдельных местах - 1000 м3/м. Отложения от интенсивных снегопадов или снежные заносы большой толщины систематически образуются на участках большого протяжения.

К районам очень трудной снегоборьбы относятся: Самарская и Оренбургская области, Алтайский край (кроме Республики Алтай), Сахалинская область, центральная часть Магаданской области, северные части Мурманской и Архангельской областей, северная часть Республики Коми, Камчатская область (кроме Корякского автономного округа, побережье Камчатского автономного округа и побережье Камчатского полуострова), центральная часть заполярной территории Республики Саха (Якутия), южная часть Ямало-Ненецкого автономного округа.

V - районы особенно трудной снегоборьбы. Продолжительность снежного периода составляет 220-240 суток, а в отдельных местах доходит до 300 суток в году. Скорость ветра при метелях нередко достигает 40-45 м/с, а число суток с метелями доходит до 120-130 за зиму при продолжительности отдельных метелей до 10 суток и более. Объём снегоприноса составляет до 1000 м3/м и более.

К районам особенно трудной снегоборьбы относятся: северная часть Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкий автономный округ, Таймырский автономный округ, северная часть заполярной территории Республики Саха (Якутия), побережье Чукотского автономного округа в пределах Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова морей (включая Корякский автономный округ).

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2015-06-04; Просмотров: 8840; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!