КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Российская психология во второй половине XX века 4 страница

|

|

|

|

Традиционным является представление о том, что в 20-30-е годы в советской психологии существовало два направления - социогенетическое и биогенетическое, которые по-разному подходили к вопросу взаимодействия биологических и социальных факторов в развитии психики. Действительно, в литературе того времени часто можно встретить упоминание об этих двух школах и полемические статьи П.П.Блонского (1884-1941) и А.Б.Залкинда (1888-1936), считавшихся лидерами биогенетического и социогенетического направлений. Однако разница во взглядах представителей этих двух направлений весьма неточно отражена в их названиях. Разрабатывая проблему биологического и социального, ученые прежде всего пытались ответить на вопрос, что является условием, а что источником, движущей силой этого развития. Не менее значимой была и проблема механизма развития. Несмотря на малую изученность, этот вопрос был наиболее важным для практической психологии, для разработки развивающих программ обучения и коррекции психики.

Стремление изучить материальные основы развития психики привели Блонского к выбору в качестве источника развития такого объективного, материального фактора, как биологический. Понимание развития как роста и созревания определило выбор наследственности в качестве основного фактора, влияющего на этот процесс, так как наследственность в первую очередь определяет особенности роста ребенка, его болезни, а среда лишь стимулирует или тормозит заданный рост. Отсюда и неприятие Блонским тезиса о возможности ускорения темпа развития, так как темп умственного развития, по его мнению, не связан с пластичностью нервной системы, а пропорционален темпу соматического развития, который нельзя ускорить. При этом Блонский исходил из того, что формирование психики ребенка не связано автоматически с развитием вида, но определяется логикой самого процесса развития, в котором существует закономерная последовательность ступеней. Исходя из этого, он создает свои периодизации психического развития. Развитие личности он связывал с развитием конституции и темперамента ребенка, выделив несколько этапов в этом процессе. Он доказывал, что на каждом возрастном этапе существует типичный для всех детей темперамент, а потому определенные личностные качества - упрямство и негативизм 2-3-летних детей, неуверенность в себе, закрытость подростков - связывал с особенностями темперамента этого периода.

Кроме того, им была разработана и общая периодизация психического развития детей. Блонский считал, что человеческая жизнь состоит из трех этапов - детства, размножения, угасания. Детство есть эпоха прогрессирующего роста, предшествующего эпохе размножения. Эту первую эпоху - детство - он разделил на три периода, а критерием деления возраста на периоды явилась дентиция, т.е. смена зубов.

Связывая динамику развития с процессом обучения детей, Блонский предлагал генетический метод обучения, который, по его мнению, помогает сформировать у детей адекватные представления о предмете той или иной науки, а также развивает их интеллект. Не заставляя детей повторять все ошибки прошлого, такой метод позволяет им понять логику формирования науки, считал Блонский, и обеспечивает естественность развития детского сознания.

Говоря о воспитании ребенка, Блонский настаивал на сохранении традиционных игр, сказок и методов обучения, которые помогают детям адекватно прожить определенный этап. Он подчеркивал, что ребенок живет современностью, но на определенных ступенях он ее апперцептирует в категориях примитивного мышления. Блонский доказывал, что ребенок в своем развитии не должен автоматически повторять все этапы развития вида и антиэволюционно заставлять его переживать все заблуждения человеческого интеллекта. Смысл культурного развития состоит в том, что ребенок черпает то, что ему доступно, и теми средствами, которыми он владеет, писал Блонский, поэтому «чем культурно богаче окружение ребенка, тем больше оно создает стимулов к овладению более сложными культурными средствами и позволяет ему шире использовать это окружение».

Лидером социогенетического направления являлся А. Б.Залкинд, который совместно с Блонским еще в начале 20-х годов был инициатором перестройки психологии на основе марксизма. Будучи одним из основателей отечественной возрастной психологии, Залкинд пережил вместе с ней все ее взлеты и падения. Пытаясь отвести от этой науки обвинения в «антинародности и асоциальности», он согласился подготовить первый вариант постановления ЦК «О педологии». Однако его надежды ценой многих компромиссов уберечь науку от разгрома не оправдались, так как в реальном постановлении, которое вышло в июле 1936 г., объявлялось о директивном закрытии педологии, которая была объявлена «лженаукой». Прочитав этот указ, Залкинд скоропостижно скончался от инфаркта, он не смог перенести гибель всех своих трудов и стремлений.

Рассматривая закономерности развития детской психики, Залкинд не отрицал большой роли биологических факторов, однако источник развития он видел в окружающей ребенка социальной среде. Он был категорически не согласен со взглядами на ребенка как на мистика и индивидуалиста, действующего под влиянием внушения и инстинкта и вынужденного изживать эти особенности своей психики в первые годы жизни. Залкинд подчеркивал, что нервная система человека представляет собой продукт его социального развития, причем доказательством изменений в биологических структурах являются, по его мнению, данные генетиков, рефлексологов и психоаналитиков.

Анализ взглядов представителей социогенетического направления показывает, что попытки построения психологической теории на основе материализма исключали возможность игнорирования биологических факторов в развитии психики. Позиция Залкинда, Моложавого, Залужного и других ученых была не в отрицании наследственности, но в борьбе с «хвостизмом», как писал Залкинд, имея в виду, что психолог не должен идти на поводу у наследственности. Эта теория отвечала социальному заказу общества - в недолгий исторический срок преодолеть наследие капитализма и сформировать «нового человека». Главное, что объединяло большую группу ученых и практических работников, которые относили себя к этому направлению, - уверенность в возможности при целенаправленной и четкой организации среды добиться быстрых изменений в психике ребенка в нужном для общества направлении.

Таким образом, разница между представителями биогенетического и социогенетического направлений была не столько во взглядах на роль наследственности и среды, сколько в решении вопроса о том, насколько биологические механизмы, лежащие в основе психического развития, пластичны и гибки, т. е. насколько среда может на них воздействовать. Сам факт возможности воздействия среды, так же как связь этих воздействий с нервной системой, не отрицался ни одним направлением. Но так как границы пластичности и гибкости нервной системы понимались по-разному, то и наибольшие расхождения были в оценке методов обучения и воспитания, предлагаемых психологами разных направлений.

Благодаря многочисленным исследованиям, проводимым в то время, были заложены основы перехода от констатации роли различных факторов к поиску механизмов их влияния на психическое развитие. Впервые о новом понимании среды и механизмах ее влияния на психику заговорил М.Я.Басов, а Л.С.Выготский в своей культурно-исторической теории открыл собственно психологический механизм влияния социальной среды на развитие высших психических функций.

В работах «Методика психологических наблюдений над детьми» (1926), «Общие основы педологии» (1931) М.Я.Басов (1892-1931) развивал идеи своего учителя Лазурского о роли естественного эксперимента как ведущего при исследовании психики детей. Большое внимание Басов уделял популяризации педологии и введению в педагогическую практику метода наблюдения; он разработал схемы наблюдений, а также методику анализа полученных при наблюдении и естественном эксперименте эмпирических данных. Доказывая, что научная психология должна опираться на объективное, внешнее наблюдение, Басов писал, что это единственный метод, «который может быть применен ко всем формам развития психических функций». Если большое значение наблюдения связано, прежде всего, с широкими возможностями его использования, то значительную роль естественного эксперимента Басов объяснял возможностью сохранения естественных связей со средой, что практически исключено в лабораторном эксперименте. Поэтому при исследовании социокультурной среды, определяющей психическое развитие человека, естественный эксперимент важнее, чем лабораторный, писал Басов, подчеркивая, что «разработка этой методики является одной из самых важных и насущных задач современной психологии».

Говоря о предмете психологического исследования, Басов выдвинул совершенно новый подход к взаимодействию человека со средой. Главное положение теории Басова - идея о том, что человек есть активный деятель в объективной, закономерно организованной среде. Таким образом, он впервые показал, что активность человека проявляется не только в приспособлении к среде, но и в ее изменении, а сама среда не аморфная масса, а определенным образом структурированная ситуация. Из этого положения Басов делал важный вывод о том, что психическое и физическое развитие - это два разных процесса, которые подчиняются разным законам. Развитие организма определяется механизмом, биологически фиксированном в нем самом, поэтому, хотя среда и влияет в определенной мере на этот процесс, источник закономерностей лежит не в ней, а в самом организме. В то же время развитие человека как деятеля в среде, наоборот, впрямую зависит от окружающего социума и, в зависимости от условий, может идти по-разному, принимая разнообразные, часто совершенно непохожие друг на друга формы. Главный смысл этого развития состоит в том, что человек действенно проникает в среду и овладевает ею путем активного ее познания. Поэтому возможности психического развития человека практически не ограничены. Однако, так как психика не может развиваться вне какого-то организма, то естественно, что развитие психики биологически ограничено во времени (время жизни человека) и содержании, так как каждый человек может иметь определенные, только ему свойственные качества. Под этим ограничением Басов имел в виду прежде всего способности человека, а также его отклонения и дефекты; он говорил, что слепой человек не может быть художником, а человек с низкими способностями к точным наукам - математиком.

Одним из первых видов деятельности, на котором был опробован новый подход, была ритмика, которой Басов придавал большое значение в развитии структурированности и организованности деятельности. В дальнейшем свою схему наблюдения и естественного эксперимента Басов и его сотрудники (Е.О.Зейлигер, М.А.Левина и другие) применяли и для исследования других форм деятельности (игры, производительного труда, бытовых навыков), расширяя и уточняя ее. Это позволило дать генетический обзор этих форм деятельности, заложить основы нового подхода в исследовании взаимовлияния деятельности и психики, появлении новых форм психической активности человека.

Для того чтобы подчеркнуть отличия своего подхода к активности человека, Басов впервые в истории отечественной психологии ввел понятие «деятельности организма в окружающей среде, с помощью которой он устанавливает и выявляет свои взаимоотношения с нею». Принципиальная новизна позиции Басова заключалась в том, что психическое развитие человека вводилось в социально-историческую систему координат, так как развитие человека как деятеля определяется окружающей и воздействующей на него средой, причем не только средой природной, но и культурно-исторической. Как существо социальное и историческое человек развивается на основе всей суммы опыта бесконечного ряда предшествующих поколений.

Подчеркивая, что человек является не просто деятелем в среде, но конкретным деятелем в определенной области профессионального труда, Басов обосновывал идею о том, что деятельность опосредует взаимоотношения организма и среды. Важная роль такого опосредующего звена связана с тем, что любая деятельность, тем более профессиональная, несет в себе необходимые для ее выполнения знания. Это содержание деятельности Басов называл наукой. С помощью представлений о науке как о факторе, организующем деятельность человека, Басов обосновывал идею о культурной детерминации этой деятельности, так как наука представляет собой продукт истории культуры и не может быть выведена ни из адаптации организма к среде, ни из свойств индивидуального сознания. Таким образом, в теории Басова были заложены не только новые методы исследования психического развития, но и новые подходы к этому развитию, которое, как подчеркивал Басов, определяется не только наследственностью, но и искусственно созданной средой (в среду входят «наука, техника, искусство, религия и вся общественная организация людей»).

Басов заложил основы нового понимания механизмов психического развития, которые были развиты в концепции Л.С.Выготского (1896-1934). Выготский впервые перешел от утверждения о важности среды для развития к выявлению конкретного механизма этого влияния среды, который собственно и изменяет психику ребенка, приводя к появлению специфических для человека высших психических функций. Таким механизмом Выготский считал интериоризацию, прежде всего интериоризацию знаков - искусственно созданных человечеством стимулов-средств, предназначенных для управления своим и чужим поведением.

Первый вариант своих теоретических обобщений, касающихся закономерностей развития психики в онтогенезе, Выготский изложил в работе «Развитие высших психических функций», написанной им в 1931 г. В этой работе была представлена схема формирования человеческой психики в процессе использования знаков как средств регуляции психической деятельности.

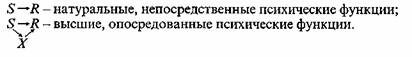

Говоря о существовании натуральных и высших психических функций, Выготский приходил к выводу о том. что главное различие между ними состоит в уровне произвольности. Иными словами, в отличие от натуральных психических процессов, которые не поддаются регуляции со стороны человека, высшими психическими функциями люди могут сознательно управлять. Эта регуляция связана с их опосредованным характером, причем опосредуются они знаком или стимулом-средством, который создает дополнительную связь между воздействующим стимулом и реакцией человека (как поведенческой, так и мыслительной). Схема психических процессов в представлении Выготского выглядит таким образом:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В отличие от стимула-средства, который может быть изобретен самим ребенком (например, узелок на платке или палочка вместо градусника), знаки не изобретаются детьми, но приобретаются ими в общении со взрослыми. Таким образом, знак появляется вначале во внешнем плане, в плане общения, а затем переходит во внутренний план, план сознания. Выготский писал, что каждая высшая психическая функция появляется на сцене дважды: один раз - как внешняя, интерпсихическая, а второй - как внутренняя, интрапсихическая.

При этом знаки, будучи продуктом общественного развития, несут на себе отпечаток культуры того социума, в котором растет ребенок. Дети усваивают знаки в процессе общения и начинают использовать их для управления своей внутренней психической жизнью. Благодаря интерйоризации знаков у детей формируется знаковая функция сознания, происходит становление таких собственно человеческих психических процессов, как логическое мышление, воля, речь. Иными словами, интериоризация знаков является тем механизмом, который формирует психику детей.

Исходя из своего взгляда на психическое развитие, в котором выделяются высшие и натуральные психические процессы, Выготский разработал новую периодизацию. Им были также сформулированы принципы, которым должна отвечать научная психологическая периодизация. Ее критерий, подчеркивал Выготский, должен быть внутренним, а не внешним по отношению к развитию, должен быть объективным и не терять своего значения на протяжении всего периода детства. Сам Выготский в своей периодизации стремился перейти от чисто симптоматического и описательного принципа к выделению существенных особенностей развития.

В основу предложенной им периодизации были положены два критерия - динамический и содержательный. С точки зрения динамики развития, он разделил детство на критические и литическиепериоды, дав качественную характеристику кризисов. С точки зрения содержания, он делит детство на периоды, исходя из новообразований каждого из них, т.е. из тех психических и социальных изменений, которые определяют сознание и деятельность детей определенного возраста.

Исследуя взаимосвязь между развитием и обучением, Выготский ввел положение о зоне ближайшего развития, которая располагается между уровнем актуального и потенциального развития психики. Он подчеркивал, что обучение может быть развивающим, т. е. активизировать развитие интеллекта детей, только в том случае, если оно адекватно данному ребенку по форме и содержанию. По содержанию оно должно быть выше уровня актуального развития, так как иначе оно не даст ничего нового для интеллекта, но и не должно выходить за пределы зоны ближайшего развития, так как в этом случае ребенок просто не усвоит нужный материал. По форме оно может быть реактивным (основанным на строгой программе), спонтанным (ребенок учится только тому, что ему нравится) и спонтанно-реактивным (программа учитывает интересы ребенка). При этом Выготский подчеркивал, что уровень потенциального развития соответствует способностям ребенка, в то время как актуальное развитие показывает его обученность.

Естественно, что в своих исследованиях отечественные психологи не могли пройти мимо такой важнейшей проблемы, как развитие познавательных способностей детей. Наиболее значимыми здесь стали работы П. П. Блонского и Л. С. Выготского.

В последние годы жизни Блонский создал самые важные психологические работы, посвященные развитию памяти и мышления. Он открыл генетические этапы развития памяти и мышления, показал их взаимосвязь, влияние друг на друга, а также проанализировал появление и развитие внутренней речи и ее связь с мышлением и подражанием. Он писал о том, что в дошкольном возрасте память влияет на мышление и определяет его ход, поэтому для дошкольника думать и припоминать - сходные процессы. Начиная с младшего школьного возраста взаимоотношения мышления и памяти изменяются, и уже мышление влияет на запоминание -хорошо запоминается лишь то, что ребенок хорошо понял. Таким образом, мышление теперь не зависит от памяти, наоборот, высокий уровень мышления может частично компенсировать недостатки механической памяти.

Анализируя процесс развития мышления и его связь с речью, Блонский пришел к выводу о том, что генетические корни у мышления и речи общие - это практическая деятельность. Он полемизировал с Выготским, который писал, что мышление и речь имеют разные генетические корни, оспаривал и его мнение о том, что внутренняя речь происходит от эгоцентрической и появляется только к концу дошкольного возраста. Блонский считал, что внешняя и внутренняя речь появляются одновременно в раннем возрасте и первоначально связаны больше с памятью, а затем мышление выходит на первое место.

Говоря о развитии внутренней речи, Блонский подчеркивал, что она возникает, как и внешняя, из слушания других и из внутреннего повторения речи других. Таким образом, Блонский выдвигал теорию подражания как основу возникновения внутренней речи и доказывал, что мышление, внешняя и внутренняя речь возникают одновременно, причем внешняя и внутренняя речь тесно связаны с общением.

Если для Блонского главным было исследование динамики становления мышления и речи, то для Выготского наиболее важным представлялось изучить роль мышления и речи в изменении натуральной психики человека, превращении ее в «культурную», т. е. в высшие психические функции.

Выготский придавал особое значение знаковой природе слова, понимая его как особого социокультурного посредника между индивидом и миром. Трактуя знаки (или стимулы-средства) как психические орудия, которые, в отличие от орудий труда, изменяют не физический мир, а сознание оперирующего ими субъекта, Выготский предложил экспериментальную программу изучения того, как благодаря этим структурам развивается система высших психических функций. Этот метод и получил название инструментального. Программа успешно выполнялась им совместно с сотрудниками, образовавшими школу Выготского. В своих последних работах Выготский делал упор на исследование значения знака, т.е. на сопряженное с ним (преимущественно интеллектуальное) содержание. Благодаря новому подходу он, совместно с учениками, разработал экспериментально обоснованную теорию умственного развития ребенка, запечатленную в его главном труде «Мышление и речь». В этой работе он доказывал, что мышление и речь имеют разные генетические корни. Мышление связано с орудийной деятельностью, а речь - с эмоциональным заражением посредством звукового сигнала. В определенном возрасте у ребенка происходит соединение мышления и речи, в результате чего и появляется словесно-логическое мышление. Соединение двух различных процессов - становления мышления и становления речи - происходит у детей в возрасте полутора лет, считал Выготский. Это возраст, который отмечали в качестве переломного и Штерн, и Бюлер, и другие ученые, исследовавшие речь детей, характерен резким увеличением словарного запаса детей, появлением вопросов о названии слов, т.е., как писал Штерн, «открытием ребенком значения слов». Выготский объяснял это открытие тем фактом, что речь соединяется с мышлением и, таким образом, ребенок начинает осмыслять те звуки, которые употребляет взрослый. При этом, с точки зрения Выготского, слово является для мышления тем знаком, который и превращает наглядно-действенное мышление в высшую психическую функцию.

Как и другие высшие психические функции, словесно-логическое мышление проходит стадии внешнего и внутреннего знака, т.е. процесс развития мышления, по Выготскому, выглядит следующим образом: наглядно-действенное мышление (натуральная стадия) -эгоцентрическое мышление (стадия внешнего знака) - словесно-логическое мышление (стадия внутреннего знака). В своих экспериментах Выготский и его сотрудники доказывали, что внутренняя речь, тесно связанная с мышлением, появляется не одновременно с внешней, а значительно позже, в дошкольном возрасте, благодаря интериоризации эгоцентрической речи. С этой точки зрения, эгоцентрические высказывания детей, открытые Пиаже, не исчезали после 7-8 лет, но переходили во внутренний план.

Эти положения теории Выготского были оспорены Блонским, доказывавшим одномоментность происхождения всех видов речи. При сопоставлении их взглядов необходимо помнить о том, что Блонский под внутренней речью понимал любые высказывания детей, произнесенные про себя. Такая речь, действительно, появляется у детей очень рано. Выготский же фактически отождествлял внутреннюю речь с планирующей, а этот вид речи появляется в дошкольном возрасте, что и было доказано в экспериментах Выготского.

В своих исследованиях Выготский также изучал этапы формирования мышления, показав, что оно развивается от синкретического мышления к мышлению в комплексах, а затем к мышлению в понятиях. При этом им были описаны житейские и научные понятия и показано, что житейские понятия развиваются от частного к общему, а научные, наоборот, от общего к частному. Периодизация развития мышления, данная Выготским, по сути не отличается от той, которая была введена Пиаже. Но Выготского, в отличие от Пиаже, интересовал не столько процесс, сколько результат мыслительных действий. Этим и объясняется разница в этапах, описанных ими. В то же время, несмотря на различия, эти работы дали возможность изучить особенности детского мышления, его закономерности и этапы формирования.

В 20-30-е годы советские психологи одними из первых в мировой науке начали исследовать такие проблемы, как развитие детских коллективов, взаимоотношение коллектива и личности, групповое давление. Эти вопросы были в центре внимания А. С. Залужного и С. С. Моложавого, которые исследовали динамику и этапы развития детских коллективов, внутригрупповую дифференциацию, виды лидерства в детских коллективах. При этом они исходили из приоритета коллектива над личностью, а потому в их работах исследовались прежде всего вопросы адаптации личности к коллективу, социализации личности и подчинения ее нормам и требованиям группы.

На основе экспериментального изучения детских групп А. С. Залужный предложил свою классификацию детских коллективов, основанную на двух признаках - степени организации и времени существования. Он подчеркивал, что развитие коллективов идет от кратковременных, самовозникающих групп к сложным, долговременным, организованным. Отличительной особенностью первых контактных коллективов является то, что они эгалитарны, т. е. все группы равны между собой, и поэтому каждый член такого коллектива имеет шансы стать вожаком. Лишь с появлением организованных коллективов возникает иерархическая структура, при которой члены группы занимают определенные, более или менее строго фиксированные места. Важную роль в развитии социального поведения Залужный отводил речи, отмечая, что рост числа социальных форм поведения сопровождается переходом от «немых» взаимоотношений к взаимоотношениям, сопровождаемым речью, а затем и чисто речевым взаимоотношениям.

Исследуя сочетание организованности коллектива с дисциплинированностью, Залужный пришел к выводу, что послушание и организация несовместимы. Об организованности группы, по его мнению, можно судить по тому, насколько она умеет самостоятельно распределять среди своих членов данную ей работу, насколько члены группы подчиняются решению коллектива и насколько группа умеет синтезировать выполненную ее членами работу. Данные экспериментов, проведенных А. С.Залужным, доказывали, что послушание и дисциплина, насаждаемая сверху, педагогом или воспитателем, мешают самостоятельной работе группы, и наиболее послушные, с точки зрения учителя, классы оказываются самыми беспомощными при требовании организовать самостоятельно простейшую совместную деятельность. Поэтому для повышения организованности группы рекомендовалось развивать самостоятельность учеников, повышать их активность, помогать выделению вожаков (лидеров), которые могут повлиять на совместную деятельность группы. При этом практическая значимость коллектива заключается, по мнению А. Б. Залкинда, не только в том, что в нем воспитывается новый, более высокий тип личности, но и в том, что правильно ориентированный коллектив позволяет направить избыток энергии детей в нужное русло, переключать их на решение социально полезных задач.

Исследования Залужного показали, что на рост организованности и увеличение времени существования коллектива влияют эндо- и экзогенные факторы, при этом под экзогенными факторами он понимал любое воздействие среды, а под эндогенными -поведение отдельных членов коллектива. Одним из наиболее значимых внутренних факторов, по мнению Залужного и Залкинда, является феномен «вожачества» (лидерства). По мере развития коллектива происходит выделение лидеров, вожаков группы, ядра, группирующегося вокруг этого вожака, и выпадающих из группы детей. Залужный считал, что выпадающие из группы дети - это либо дезорганизаторы, мешающие работе коллектива, либо пассивные дети, занимающиеся какой-либо посторонней деятельностью. Залкинд и Залужный разрабатывали методы коррекции общения детей; они предлагали активных детей-дезорганизаторов помещать в группы более старших и сильных ребят, а изолированных, тревожных детей переводить в группы младших, где они могут проявить свои способности и даже стать лидерами.

Феномен «вожачества» вызывал у ученых большой интерес, и его исследованию было посвящено значительное количество экспериментальных работ. Считалось, что лидеры не только организуют коллектив, но и помогают направить избыток энергии группы в нужное русло. Залкинд подчеркивал, что все дети должны пройти через школу лидерства, особенно это важно в подростковом возрасте, так как помогает нейтрализовать негативные последствия полового созревания. Серьезно занимаясь проблемами полового развития и воспитания детей, Залкинд доказывал, что игнорирование этих проблем приносит вред. Он признавал необходимость управления процессом полового развития, поиска путей сублимации сексуальных влечений, утверждая, что активная социальная деятельность, общение со сверстниками помогут детям преодолеть негативные отклонения в половом созревании. К сожалению, проблемы полового развития и полового воспитания детей затем на долгое время были «забыты» нашей детской психологией.

Исследования подросткового периода привели Залкинда к мысли, что его кризисный характер определяется тремя процессами - стабилизационными, которые закрепляют прежние приобретения детей, собственно кризисными, которые связаны с резкими изменениями в психике ребенка, и появляющимися в этот период новыми элементами, характерными уже для взрослых людей. Эти идеи Залкинда имели большое значение как для практической психологической работы с подростками, так и для теоретического осмысления закономерностей психического развития, повлияв в том числе и на Выготского, который использовал их в своей концепции возрастных кризисов.

Таким образом, в работах, направленных на изучение детских коллективов, были вскрыты многие важные закономерности их становления, сформулированы рекомендации по преодолению отчуждения детей в группах, формированию у них чувства коллектива, по работе с лидерами группы.

Известные успехи в то время были достигнуты и в разработке проблем развития личности, исследовании индивидуальных различий, одаренности, трудностей и отклонений в развитии личности. Вопросы направленности личности, ее развития, воспитания были весьма важны для психологии этого периода. Может быть, именно в подходе к самому понятию «личность» особенно явно видна разница между современной психологией и наукой 20-30-х годов, так как в то время личность не рассматривалась как интегральное целое, не изучалась иерархия мотивов или отношений человека, но исследовались, скорее, отдельные стороны проблемы -вопросы индивидуальных различий, дифференциации путей развития личности. Этот же подход был характерен и для зарубежной психологии того времени (только в концепции персонализма Штерна провозглашалась идея целостного понимания личности ребенка).

Так, Блонского интересовали прежде всего этапы формирования личности детей, проблемы одаренности и трудновоспитуемости. Развитие личности он связывал с развитием конституции и темперамента ребенка, выделив несколько этапов в процессе личностного становления. При этом взгляды Блонского на проблему личности значительно изменялись со временем. В 1921 г. он писал, что всякий человек есть вариация того или иного общественного класса, а его поведение - это производная соответствующего класса. Впоследствии он все больше внимания уделял изучению типологии, индивидуальных особенностей детей, считая их результатом биологических, врожденных различий, а не социального статуса родителей.

Л. С. Выготский не выделял развитие личности из общего процесса эволюции психики ребенка, считая, что культурный рост ребенка и есть становление его личности и мировоззрения. При этом под мировоззрением он понимал культурное отношение ребенка к внешнему миру - то, что характеризует поведение человека в целом. Он подчеркивал, что личность - это сплав аффекта и интеллекта, поэтому, говоря о ее развитии, необходимо исследовать обе эти стороны - и мышление и эмоции ребенка. Изучая развитие интеллектуальной стороны личности, Выготский прежде всего уделял внимание становлению самосознания ребенка, говоря, что понятие «личность» как культурное, социальное образование тождественно самосознанию. В процессе становления самосознания ребенок учится владеть собственной психикой и собственным поведением, уменьшается его зависимость от окружающей действительности, поэтому среди важнейших элементов развития личности Выготский выделял развитие воли, которая позволяет ребенку действовать под влиянием своего мировоззрения.

Говоря о влиянии среды, Выготский подчеркивал, что она определяет развитие личности через переживание ребенком воздействий окружающей действительности. Он ввел такое важнейшее понятие, как «социальная ситуация развития». Новым является и сам подход Выготского к среде, которую он не считал неизменной, стабильной. Он отмечал, что в зависимости от возраста, уровня сознания ребенка значение даже неизменной на первый взгляд среды для него изменяется, он по-другому переживает одни и те же факты, и, следовательно, в разные периоды жизни среда оказывает на ребенка разное влияние. Изменение социальной ситуации развития как раз и происходит в период кризисов, выводя ребенка на новый уровень развития. Таким образом, хотя в центре структуры личности стоит интеллект, самосознание и мировоззрение, формируется эта структура прежде всего под влиянием эмоционального отклика ребенка на изменение среды.

С точки зрения практики, наибольшее значение имели в то время работы, связанные с исследованием одаренности и трудновоспитуемости детей. В принципе все психологи сходились во мнении, что одаренность имеет два основания - и природное, биологическое, и социальное, связанное с условиями жизни. Поэтому ученые отмечали необходимость особого внимания к воспитанию и обучению одаренных детей, опасность при неправильном подходе затормозить их развитие. А. С. Грибоедов писал, что одаренность - это образование комплекса цепных, высших сочетательных рефлексов, и, таким образом, она, как любая соотносительная деятельность, есть результат индивидуального или видового опыта. Зависимость одаренности от среды доказывается экспериментами, в которых под влиянием обучения одаренность детей повышалась на 103%.

Большое внимание уделял проблеме одаренных детей П. П. Блонский. В своих работах, посвященных исследованию природы одаренности, он выдвинул гипотезу, что на одаренность влияет не только и не столько генетическая наследственность ребенка, сколько та среда, в которой живет он и жили его предки, уровень культуры, образования, социальное положение. При этом он ввел понятия хроматин-наследственности и социал-наследственности, подчеркивая роль социальной наследственности в формировании «гениальных династий». Необходимо отметить тот факт, что Блонский, как и большинство психологов того времени, говоря об одаренности, имел в виду прежде всего общую одаренность, под которой понимал интеллект ребенка, а не специальную одаренность.

Особенно волновали его вопросы обучения одаренных детей. Блонский доказывал необходимость создания для них специальных школ. Эту мысль поддерживал и В.М.Экземплярский, который считал, что если школы для умственно отсталых детей необходимы из принципа социальной справедливости, то школы для одаренных детей нужно открывать, исходя из требований социального прогресса. Разделяя это мнение, Б.А.Артемов говорил о том, что именно талантливым детям надо уделять особое внимание, так как неверно утверждение, что талант всегда пробьется. Он считал, что, наоборот, талантливые дети более чуткие и ранимые и требуют бережного отношения к себе.

Исследуя проблему одаренности, Выготский высказал очень интересную мысль о том, что одаренность, как и характер, - не статическое, а динамическое образование, развитие которого идет противоречиво. Такое понимание позволяет рассматривать и одаренность и дефективность как два разных исхода процесса компенсации, как плюс- и минус-одаренность. При этом он выдвинул новую для того времени идею о том, что одаренность не есть нечто однородное, единое, но является сложным образованием, состоящим из ряда функций и элементов, находящихся в сложной структуре и сложных отношениях друг с другом. Анализируя связь одаренности с культурным развитием ребенка, он говорил о том, что, с одной стороны, культурное развитие имеет тенденцию к нивелированию отдельных всплесков естественной одаренности, а с другой - к увеличению масштаба и расширению разброса различных степеней одаренности. Иными словами, разброс одаренности у животных и детей больше, чем у взрослых, культурных людей, но в то же время именно культура, воздействуя на одаренность, увеличивает разброс крайностей (отсталые дети, например, не могут даже овладеть грамотой или счетом, а талантливые достигают вершин в науке и раздвигают ее горизонты).

Одной из центральных проблем для психологии того времени была проблема «трудных детей». Она стояла особенно остро в связи с большим количеством беспризорных, педагогически запущенных детей, для правильного воспитания которых особенно необходимы были рекомендации психологов. Наиболее важными для практики были исследования, направленные на составление классификации трудных детей, а также на анализ роли наследственности и неблагоприятной среды в происхождении трудностей.

В.Н.Осипова и В.Н. Мясищев одними из первых попытались дать классификацию трудных детей, исходя из их личностных особенностей, под которыми они понимали не только индивидуальные черты, но и тип воспитания в семье. Подчеркивая важность семьи и типа семейного воспитания для анализа причин появления трудностей и их коррекции, В. Н. Мясищев совместно с П. Г. Вельским провели классификацию типов семей и определили виды коррекционной работы с детьми и родителями. При этом В. Н. Мясищев, как и П. П. Блонский, был одним из тех, кто начал изучение трудных детей в условиях педагогического процесса.

Большое значение для понимания причин возникновения трудностей в развитии личности ребенка имела работа А. А. Невского. Он считал, что источником аномалий в развитии личности является несоответствие богатства социального опыта ребенка и ограниченности его биологических ресурсов, т.е. несоответствие биоритма и социоритма в развитии, приобретающее конфликтный характер. Реабилитационная работа с такими детьми, по его мнению, сводится к сглаживанию этих противоречий и формированию социально ценных установок, которые вытесняют или сублимируют патологические установки.

Особенно важной для разработки коррекционных программ стала работа П. И. Люблинского, проанализировавшего трудности включения ребенка в социальный коллектив и возникающие при этом трудности общения. По его мнению, социальные реакции ребенка развиваются путем расширения круга лиц, охватываемых его социально-симпатическими переживаниями, которые формируют личность ребенка. Таким образом, социальные образования, в которых воспитывается ребенок до вступления во взрослую жизнь, играют роль «защитных кругов», ограждающих его от распыления еще не установившейся социально-симпатической реакции, причем с возрастом происходят постепенное расширение кругов общения и выработка новых социальных установок на базе старых. Каждый из этих кругов (семья, детский сад, школа и т.п.) замыкает жизнь ребенка в определенные рамки до тех пор, пока новые настроения не расширят круг социального общения. Поэтому выпадение из жизни ребенка отдельных защитных кругов, по мнению Люблинского, деформирует его психику и приводит либо к недоразвитию необходимых социально-симпатических реакций, либо к переключению их в социально-нежелательные формы.

В лаборатории промышленной психотехники при НК труда СССР, организованной Шпильрейном, также проводились исследования индивидуальных различий, проявляющихся в особенностях обучения и выполнения трудовых приемов.

Большое значение имел разработанный Шпильрейном «метод искусственной и естественной деавтоматизации», с помощью которого изучались психические особенности человека в условиях овладения профессиональными навыками и в ситуации их распада.

Шпильрейн также разработал первые профессиограммы, помогавшие профотбору и обучению людей. Совместно с С. Г. Геллерштейном он выявил связь между выполняемыми в процессе трудовой деятельности задачами и способностями человека, на основании которой была разработана схема изучения профессий.

Изучая упражнение и развитие профессионально важных качеств, Геллерштейн выделил периоды стабилизации деятельности в рамках выученных операций. Эти периоды сменялись более высоким уровнем выполнения деятельности в том случае, если человек находил более рациональные приемы работы. В последние годы Геллерштейн разрабатывал систему упражнений для выработки «чувства времени» и управления темпом движений у спортсменов.

Частичная реабилитация исследования профессиональных навыков произошла во время Великой Отечественной войны, когда Геллерштейн по приглашению А. Р. Лурии организовал трудовую терапию в нейрохирургическом военном госпитале.

***

Несмотря на серьезные социальные изменения, развитие психологии в 20-30-е годы не только не прекратилось, но и активно продолжалось. В это время были заложены основы советской психологии, добившейся значительных успехов в изучении процесса становления психики, получены важные материалы о развитии познавательных процессов, индивидуальных особенностях людей и особенностях их общения. Такая высокая продуктивность связана с тем, что новая психология строилась на базе тех достижений, которые были достигнуты российской наукой в начале XX в. Прежние традиции и школы в это время еще не были забыты, идеи, заложенные учеными на рубеже XIX-XX вв., продолжали жить и развиваться и в учении о поведении, и в психологии социального бытия Шпета, и в педологии и психотехнике.

Серьезный удар по этой работе нанесло постановление о педологии и психотехнике. Однако, несмотря на трудности, психологические исследования не прекращались. Работы отечественных психологов принесли огромную пользу во время войны 1941-1945 гг., а с 50-х годов психология получала все большее распространение, появлялись новые исследования, расширялся круг изучаемых вопросов.

В этот период (главным образом, до 80-х годов) развитие психологии во многом определялось идеями, заложенными в работах Бехтерева и Выготского. Дата добавления: 2014-12-07; Просмотров: 811; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!

В трудах учеников и сотрудников Бехтерева - Б.Г.Ананьева (1907-1972) и В.Н.Мясищева (1893-1973) закладывались основы комплексного исследования человека, его психофизической природы, его отношений с миром.

Возглавляя в 20-е годы лабораторию индивидуальной рефлексологии, Мясищев открыл важные закономерности становления индивидуального стиля деятельности, выделил и описал несколько типов личности. Он доказывал, что психология личности должна основываться на данных типологии и дифференциальной психологии.

Во время Великой Отечественной войны Мясищев возглавил цикл анатомо-физиологических исследований микроструктурных изменений головного мозга, изучая последствия мозговых травм и ранений, их связь с нарушениями психической деятельности.

Не прекращались и его исследования психологии личности. Мясищевым был предложен новый подход, названный им психологией отношений.При этом отношения понимались им как сознательные, избирательные связи человека с окружающим миром и с самим собой, которые влияют на его личностные качества и реализуются в деятельности. Такой цельный подход к личности, по мнению Мясищева, обеспечивал динамическое понимание личности как единства субъекта и объекта. В последних работах Мясищев развивал важную мысль о том, что настоящее, превращаясь постоянно в прошлое, в опыт, одновременно становится потенциалом будущего поведения личности.

Ананьев также выступал за целостный подход к проблемам психики, отразившийся в его исследованиях системного характера чувственного познания, прежде всего в исследованиях восприятия пространства и времени. На основе анализа методологии и истории развития психологии он доказывал необходимость комплексного изучения психики, разрабатывал принцип междисциплинарного подхода к проблеме человека. В основу его программы была положена идея об индивидуальности как системе, интегрирующей разноуровневые свойства индивида, личности и субъекта. Комплексный подход позволил ему пересмотреть исследования детского развития, включив их в общую картину целостного жизненного цикла человека. Взаимовлиянием онтогенетического и биографического развития объясняются, по его мнению, многие закономерности психического становления.

Он также одним из первых начал изучение проблем зрелости и старения. В исследованиях, проводимых Ананьевым и его коллегами, были получены данные о гетерохронности и неравномерности психического развития, особенностях протекания психических процессов в период зрелости. Тем самым было положено начало психологической акмеологии в нашей стране.

Методологические проблемы были и в центре внимания С.Л.Рубинштейна (1889-1960). В работах Рубинштейна обращает на себя внимание прежде всего нетрадиционная для советской психологии исследовательская позиция - позиция философа (он вышел из немецкой философской школы), рассматривающего с точки зрения методологии эмпирику психологической науки, пытающегося частично систематизировать и объяснить этот эмпирический хаос. Этим он и отличался от большинства современных ему психологов, в первую очередь обращенных к проблемам экспериментального исследования психики. Поэтому в центре его концепции, как правило, оказываются прежде всего проблемы гносеологии, познания мира. В этом позиция Рубинштейна сближается с позициями психологов прежних лет - Лопатина, Троицкого, Грота, Шпета, для которых также главными оставались философские проблемы бытия и свободы человеческой личности. Как и их, Рубинштейна волнуют проблемы метода и объективности психологических исследований, места психологии в системе научного знания.

Оценивая кризисную ситуацию в мировой психологии, Рубинштейн подчеркивал, что этот методологический кризис связан с приверженностью большинства психологов той концепции сознания, которую он назвал декарто-локковской, поскольку сознание неизменно трактовалось как область, открытая только для переживаний субъекта, способного к рефлексии. В противовес этому он выдвинул принцип единства сознания и деятельности.Тем самым сознание включается в контекст жизненных связей человека с объективным миром, причем основу этих связей образует деятельность, посредством которой человек, изменяя мир, изменяется сам. Соответственно предлагается и новый продуктивный метод психологического познания, названный им «единство воздействия и изучения». Психология раскрывает свои тайны не в созерцании феноменов, открытых прямому внутреннему или внешнему наблюдению, а в процессе преобразования исследуемых объектов посредством практических действий (включая практику исследовательского труда).

Особое внимание Рубинштейн уделял анализу теории детерминации психических явлений. Возражая против механистических взглядов, он выдвинул формулу, согласно которой внешние причины воздействуют на объект посредством внутренних условий.

Завершающая работа Рубинштейна, соединившая изучение психологии личности с проблемой ее бытия в мире и нравственной природой человеческой жизни, осталась незаконченной и была опубликована под названием «Человек и мир» в 1973 г. Он одним из первых в советской, марксистской психологии начал говорить о проблеме личности. Попытки определить эту категорию с точки зрения психологии он делал и в более ранних работах, но, естественно, в то время он не мог дать глубинное определение личности, говоря главным образом о способностях человека, его характере, но не об интегративной характеристике личности как единого целого.

Путь к исследованию целостной личности Рубинштейн нашел в изучении деятельности, в данном случае - в исследовании творческой деятельности личности. Преодолевая разрыв между субъективным и объективным, Рубинштейн подчеркивал, что объективность заключается не в одинаковости личного знания для всех (это и невозможно, знание по природе своей субъективно), а в том, что это знание представляет собой завершенное целое, и в этой завершенности и целостности и проявляется его объективность. Проводя параллель с дискуссией о первичных и вторичных качествах предмета, можно сказать, что Лейбниц завершил спор об объективности знания, доказав, что субъективность не противоречит истинности, так как все наши идеи связаны с истиной по принципу взаимно-однозначного соответствия и любое человеческое знание субъективно в силу активности познающего субъекта. Рубинштейн, подхватывая эту аналогию, говорит об объективности внутреннего мира личности, его духовного строя, связывая это также с активной деятельностью человека, но уже не столько познающего, сколько творящего этот мир. И чем полнее и совершеннее это творение, тем более оно объективно и тем больше оно влияет на окружающий мир, в том числе и на других людей.

С учетом этого понятна идея Рубинштейна о том, что формирование личности и развитие самосознания человека - это процесс онтологический, а не одномоментный, так как человек рефлексирует себя в течение длительного времени, познавая различные свои качества, мотивы и стремления. Так преодолевается противоречие между бытием и сознанием, между внешним и внутренним в человеке, поскольку, постигая себя, человек творит свою жизнь, а сотворенный им жизненный путь определяет и его дальнейшее познание себя, и его дальнейшее бытие. Понимая себя, человек лучше реализуется в деятельности, в своем бытии, которое полнее отражает его сущность.

Идеи Рубинштейна прочно вошли в методологический фонд отечественной психологии. Они остаются для нас источником познания, являясь продолжением личности ученого и объективируясь в его творчестве.

Совершенно с других позиций предложил оригинальную концепцию деятельности А.Н.Леонтьев (1903-1979). Еще в 20-е годы он по окончании университета был приглашен Г. И. Челпановым в Психологический институт. Первые исследования Леонтьева, сразу же выявившие в нем умелого психолога-экспериментатора, проводились совместно с А. Р. Лурией и были посвящены проблеме аффективных реакций. В число испытуемых молодые психологи пригласили студентов, не выдержавших испытаний, а итоги экспериментов изложили в статье «Экзамен и психика».

Глубокое влияние на Леонтьева оказала встреча с Л. С. Выготским. Их совместная деятельность, дискуссии, работа по экспериментальному исследованию памяти сформировали когнитивный стиль научной школы, которая сохранилась и после смерти Выготского. Однако в собственных работах Леонтьев обратился к иной проблематике. Он сосредоточился не на мышлении, не на психологической структуре значения (понятия), а на вопросе о связи сознания и предметной, практической деятельности.

В 1930 г. Леонтьев создал в Харькове (тогдашней столице Украины) собственную научную школу, центральным для которой стало понятие деятельность. В этот же период, ключевой для Леонтьева, он начал изучать проблему развития психики. Он стремился, используя данные биологических наук, проследить этапы эволюционного процесса, переходя от вопроса о генезисе психики к сменяющим друг друга ступеням ее эволюции в животном мире и к факторам, определяющим появление и формирование сознания.

Уже в этой работе Леонтьев рассматривал деятельность как главную образующую психики, движущую силу ее развития, опережающую на «один шаг» необходимый для ее обеспечения уровень психической жизни. Деятельность же является и методом, позволяющим диагностировать появление психики, ее развитие и качественные изменения. Таким образом, во главу своей методологии Леонтьев, как и Рубинштейн, поставил проблему деятельности. Целью его исследований стала разработка структурного анализа деятельности, выделение в ней компонентов и уровней, которые образуют систему, функционирующую как целое. Особое место он отводил связи между строением деятельности и строением сознания. Раскрывая суть различий между значением и смыслом, Леонтьев выявил и различия между объективным опытом, накопленным в процессе общественного развития и запечатленным в слове, и личностным смыслом тех событий, которые переживаются субъектом.

В своей обобщающей работе «Деятельность. Сознание. Личность» (1975) особое внимание он уделил системному характеру деятельности, ее внутренним переходам и превращениям, которые, однако, не являются спонтанными, а включены в целостную систему жизнедеятельности человека. Важным моментом этой работы стал анализ образующей личность иерархии мотивов, ее структурированности и связи с миром. Раскрывая динамику формирования мотивов, превращения «знаемых» мотивов в «реально действующие», а также взаимосвязь мотивов и целей, Леонтьев доказывал ведущее значение культуры, межличностного общения для сложного процесса восхождения от индивида к личности. В этом же ряду стоят его исследования психологических механизмов восприятия искусства, передающего личностные смыслы от творца к слушателю.

Огромное значение для развития психологии имела деятельность Леонтьева на посту декана факультета психологии Московского университета - факультета, в буквальном смысле возрожденного им. Он взял на себя задачу передать новому поколению традиции объективного психологического исследования, коллективного творчества, уважительного отношения к младшим коллегам. Эта деятельность Леонтьева в значительной мере способствовала широкому распространению психологии, появлению новых поколений теоретиков и практических психологов.

Свою школу создал и другой соратник Выготского - А. Р. Лурия (1902-1977). С самого начала в центре его исследовательских интересов была проблема взаимосвязи личности и культуры. Эта проблема принимала разные модификации в течение его богатой исследованиями и научными открытиями жизни.

Как и Леонтьев, Лурия был приглашен Челпановым в Психологический институт. Одновременно он работал в Государственном психоаналитическом институте, организованном И.Д.Ермаковым, и в Русском психоаналитическом обществе, в котором он состоял в должности научного секретаря. Уже в этот период, до встречи с Выготским, проявились некоторые значимые научные ориентации и установки, свойственные Лурии в зрелые годы, в частности его стремление к поиску объективных методов исследования внутренних психических состояний и мотивов поведения личности, изучение факторов, определяющих взаимосвязь человека и культуры, человека и общества.

В психоаналитическом институте наиболее важными для Лурии оказались направления, связанные с исследованием психологии художественного творчества, психоаналитического анализа эмоций, в том числе эстетических эмоций. Междисциплинарный подход (прежде всего соединение неврологических, патопсихологических и искусствоведческих исследований), который составлял основу научной работы института, оказался близким Лурии. Поэтому неудивительно, что он одним из первых понял и принял идеи Выготского.

Совместно с Выготским он разработал новую теорию организации и развития психической деятельности, названную культурно-исторической, поскольку определяющим для формирования сознания и его функций были признаны факторы культуры, изменяющиеся в процессе развития общества.

Всемирную славу принесли Лурии его работы по изучению влияния аффективных реакций человека на стрессовые ситуации. Эти экспериментальные исследования проводились с помощью оригинальной методики, которая позволила зафиксировать возникновение эмоциональных состояний в динамике речевых и двигательных процессов субъекта даже в тех случаях, когда он пытался скрыть испытываемое им эмоциональное напряжение. Данная методика использовалась, в частности, в криминалистике при изучении психологии подозреваемых лиц, а в дальнейшем получила широкое распространение на Западе (прежде всего в США) под названием «детектор лжи».

В совместном с Выготским труде «Этюды по истории поведения» (1929) Лурия рассмотрел различные планы психического развития, проанализировав ранние его стадии - овладение мышлением и языком, а также своеобразие памяти и числовых операций. Наряду с этим он детально рассмотрел своеобразие поведения ребенка в качественном отличии от психических функций взрослого человека.

В дальнейшем он сосредотачивается на выяснении того, как изменялся строй психической жизни человека в результате овладения знаковыми средствами. Полученные им материалы нашли отражение в книге «Об историческом развитии познавательных процессов» (1974). Лурия считал, что сначала эти средства используются с целью общения (коммуникации) между людьми, а затем становятся регуляторами собственной психической активности индивида, неизмеримо расширяя возможности овладения им своей памятью, вниманием и другими процессами.

Наряду с общей психологией Лурия занимался детской, в частности соотношением между наследственностью и средой. Большую известность в этом плане приобрели его исследования близнецовой пары, в которых сравнивались психические функции близнецов, либо подвергавшихся, либо не подвергавшихся целенаправленному развитию этих функций. Опыты показали, что генетическая обусловленность существенно сказывается на элементарных процессах, тогда как высшие функции в большей степени зависят от условий воспитания.

Новаторский характер носила обширная программа изучения зависимости психики людей от различий в социокультурных условиях их жизни. На рубеже 30-х годов Лурия выехал в экспедицию в Узбекистан, чтобы сравнить различия в психике тех его жителей, которые приобщились к новой культуре, и тех, кто не поддался новым культурным влияниям, жил замкнуто, по старым среднеазиатским законам. Сравнительный анализ позволил выявить интересные особенности мышления в зависимости от сдвигов в том культурном контексте, в котором оно исторически формируется.

Важнейшей особенностью творчества Лурии является постоянное соотношение в анализе динамики поведения человека социально обусловленных влияний с функционированием нервной организации личности. Это обусловило разработку им направления, названного нейропсихологией. Первые шаги в этой области он сделал в годы Великой Отечественной войны, когда острейшую практическую актуальность приобрели задачи диагностики и восстановления психических нарушений, вызванных ранениями головного мозга. В связи с этим тщательному экспериментальному изучению подвергались различные формы регуляции произвольного поведения, ведущую роль в которой играет речь. Именно слово, которое обычно трактуется с точки зрения его познавательной (или коммуникативной) функции, выступило как важнейший регулятор произвольных движений человека, перехода от импульсивных, непроизвольных действий к поведению произвольного типа. Овладение таким поведением в условиях конфликта, на фоне различных побуждений позволило выявить динамику отношений между интеллектуальными и аффективными аспектами жизнедеятельности.

С этим сопряжены идеи Лурии о динамической локализации высших психических функций в коре больших полушарий головного мозга и подкорковых структурах. В итоговой работе «Основы нейропсихологии» (1973) Лурия изложил эту теорию системной динамической локализации, согласно которой мозг состоит из трех основных функциональных блоков (энергетического блока, блока приема и переработки информации и блока программирования и контроля произвольных психических актов).

Работы Лурии не потеряли своего значения и сегодня, инициируя исследования не только в нейропсихологии, но и в других областях, связанных с анализом социокультурных аспектов психики.

Кроме факультета психологии МГУ еще одним важным центром психологии стал Психологический институт, возглавляемый А. А. Смирновым (1894-1980). Смирнов был директором главного психологического института страны около 30 лет и снискал заслуженную славу выдающегося организатора, руководителя одного из самых продуктивных научных коллективов. Это были трудные годы, когда на психологию, как и на многие другие дисциплины, обрушилась волна сталинских идеологических компаний, когда партийные органы требовали местного надзора над научными кадрами и беспощадного изобличения «отступников» от навязываемых сверху директив. В этих условиях беспартийному Смирнову удалось сберечь свою команду, дать ей возможность творчески работать.

В его собственных экспериментальных исследованиях центральное место заняли проблемы психологии запоминания. В своей методологической ориентации он следовал трем установкам: проследить зависимость процессов памяти от особенностей личности, трактовать эти процессы под углом зрения их формирования в реальной деятельности и, наконец, рассматривать их (прежде всего запоминание) как особые виды деятельности, имеющие специфическую направленность, которой Смирнов дал имя мнемической. В наиболее яркой форме эта направленность представлена как сознательное намерение запомнить тот или иной материал, но может выступать и в виде неосознаваемой установки, когда задача запомнить не ставится, но тем не менее определенный материал ненамеренно сохраняется в памяти. На основании Полученных данных Смирнов выделил два основных вида запоминания: произвольное и непроизвольное. Между этими «полярными» формами существуют промежуточные, и в процессе деятельности происходит переход одних в другие.

В своих исследованиях направленности запоминания Смирнов глубоко изучил ряд его параметров: полноту, точность, последовательность и др. Основное значение он придавал мотивации запоминания. Все эти факторы, будучи приведены в систему и теоретически осмыслены, прошли испытание во многих сериях экспериментов. Новая концепция природы запоминания, созданная Смирновым, использовалась в практике школьного обучения.

Другой областью научных интересов Смирнова была история отечественной психологии. Он реконструировал с высокой степенью достоверности ее основные периоды, показав значимость вклада российских психологов в эволюцию знаний о поведении и сознании человека.

Чувство историзма его никогда не покидало. Он приветствовал рождение новых подходов в психологии, открывал для молодых исследователей лаборатории, поддерживал работу семинаров, на которых отстаивались нетрадиционные воззрения и проекты. В условиях, когда людям науки навязывалась единая «монолитная», а по сути тормозившая научный прогресс методологическая догма, директор Смирнов создал и поддерживал атмосферу свободного исследовательского поиска. Он взял на себя очень сложную, особенно в то время, задачу - возрождение традиций свободного обмена мнениями, открытых заседаний и вечеров. Недаром в глазах многих именно Психологический институт стал оазисом в непростой социальной обстановке 50-60-х годов, фактически идентифицируясь с психологическим сообществом как таковым.

В сохранении этого очага психологической мысли Смирнова поддерживал его друг и коллега Б.М.Теплов (1896-1965). Первые работы Теплова были связаны главным образом с исследованием восприятия, анализа реакций, вызываемых различными цветами и звуками. Еще в 1921 -1925 гг., будучи начальником отдела опытных станций научных исследований Высшей школы военной маскировки, Теплов руководил физической и психофизической лабораториями, которые изучали зрительное восприятие в применении к запросам военного ведомства - способы маскировки, военного строительства и т. д.

Однако интересы Теплова выходили за узкие рамки чисто прикладного, военного изучения психологии восприятия. Его ориентация на психологию творчества, психологический анализ восприятия искусства связаны и с тем, что он закончил не только историко-филологический факультет Московского университета, но и музыкальное училище в Туле. Большое значение имело и то, что он несколько лет был учеником выдающегося пианиста и преподавателя К. Н. Игумнова. Определенный круг общения Теплова в Москве впоследствии привел его в ГАХН, где уже работали Шпет и Челпанов, - эта академия, как уже упоминалось, представляла собой не чисто научное учреждение, но организацию, объединяющую единомышленников, людей определенного круга, воспитания и культуры.

Анализ изменения цвета при различной интенсивности окраски, а также изменения контуров и фигур (в том числе фигур людей) при их различном расположении помог получить важные данные о свойствах зрительного восприятия. Эти материалы позднее вошли в работы Теплова, посвященные архитектуре. В своих исследованиях он стремился изучать механизм возникновения не просто образа, но «эмоционального, эстетического» образа, который формирует «культурную память» человека, его эстетические и этические пристрастия и установки.

После закрытия ГАХН Теплов окончательно перешел в Психологический институт, работу в котором он прежде совмещал с деятельностью в академии и в военных научных институтах. В этот период основные интересы Теплова сосредоточились на проблеме индивидуально-психологических различий в разных видах деятельности, среди которых он выделил и подверг тщательному экспериментальному анализу музыкальную деятельность.

В работе «Проблемы индивидуальных различий» (1961) Теплов четко разграничил задатки как природные предпосылки с