КАТЕГОРИИ:

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Ижевск, 2010 7 страница

|

|

|

|

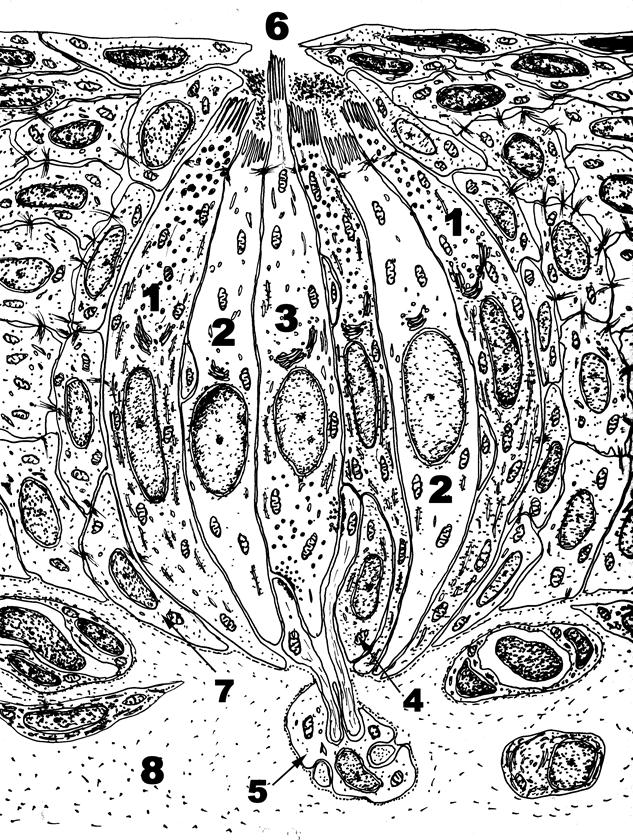

Ассоциативные нейроны(II). К ним относят биполярные нейроны, которые своими дендритами образуют синапсы с аксонами фоторецепторных нейронов. Горизонтальные нейроны (3) располагаются в один или два ряда. Соседние клетки связаны щелевидными контактами. Их отростки обьединяют между собой фоторецепторы и задерживают сигнал в слое палочек и колбочек, обеспечивая время для процессов аккомодации. Амакринные нейроны (4) связывают аксоны биполярных нейронов друг с другом, что повышает контрастность изображения.

Ганглионарные нейроны ( III). Это крупные по размерам клетки. Имеют большой диаметр аксонов. По морфологическим и функциональным свойствам выделяют 18 типов. Ассоциативные нейроны образуют синапсы с ганглионарными нейронами (III). Миелинизированные аксоны последних составляют зрительный нерв (8). Его волокна образуют перекрест, а далее в составе зрительного тракта перекрещенные и неперекрещенные нервные волокна достигают латеральных коленчатых тел или верхних бугорков четверохолмия среднего мозга (подкорковые зрительные центры). От латеральных коленчатых тел потенциал действия передается в корковый конец зрительного анализатора.

Таким образом, световой луч и потенциал действия следуют в противоположных направлениях. В составе нейроглии клетки Мюллера (5), которые проходят через всю толщу сетчатки, принимают участие в образовании наружной глиальной пограничной мембраны. Внутренняя пограничная мембрана образована окончаниями отростков клеток Мюллера и их базальными мембранами. Клетки Мюллера регулируют ионный гомеостаз, выполняют опорную функцию. Астроциты принимают участие в образовании гематоретинального барьера за счет того, что их отростки охватывают капилляры. Клетки микроглии находятся во всех слоях сетчатки и выполняют фагоцитарную функцию. Пигментоциты, отростки которых изображены на рисунке (7), располагаются кнаружи от сетчатой оболочки (пигментная часть сетчатой оболочки). Их основания расположены на базальной мембране входящей в состав сосудистой оболочки. На апикальной поверхности имеются отростки, которые контактируют с наружными сегментами фоторецепторных нейронов (I). Наличие меланосом (пигментных гранул) обуславливает поглощение 90% света попадающего в глаз. На свету меланосомы перемещаются в отростки. В темноте меланосомы из отростков перемещаются в тело пигментной клетки. Пигментоциты осуществляют транспорт метаболитов, солей, кислорода и др. из сосудистой оболочки к фоторецепторам; фагоцитарная функция (убирают отработанные диски наружных сегментов палочек), регулируют ионный гомеостаз.

Назовите тип клетки. Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

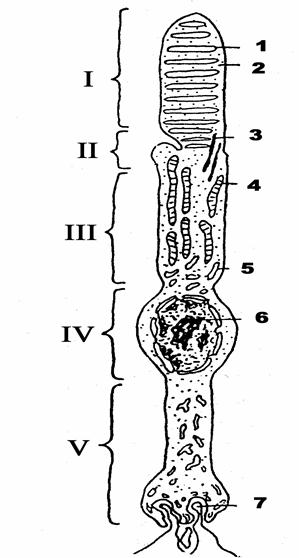

Рис. 2. Палочковая (нейросенсорная) клетка.

I –наружный дистальный сегмент. II – связующий сегмент (ресничка). III – внутренний проксимальный сегмент. IV – тело клетки. V – аксон.

1.Замкнутые мембранные диски. 2.Цитоплазма. 3.Микротрубочки. 4.Митохондрии. 5.ЭПС. 6.Ядро. 7.Синапс.

Палочковая клетка-рецептор ночного зрения. Это длинная клетка, цилиндрической формы.Наружный сегмент (I) цилиндрической формы, и представлен стопкой пластинок (дисков), которые отделены от плазматической мембраны. В мембранных дисках (1) находится зрительный пигмент родопсин. Он разлагается под влиянием света, вызывая изменение ионной проницаемости мембран и возникновения потенциала действия. Ресинтез родопсина происходит в темноте при наличии витамина А с участием пигментных клеток. Диски в проксимальном отделе постоянно обновляются и смещаются в дистальные отделы, где фагоцитируются пигментными клетками. Наружный (I) и внутренний (II) сегменты палочек одинаковы по диаметру. Во внутреннем сегменте много митохондрий (4), развита гранулярная и агранулярная ЭПС (5). Здесь осуществляется синтез белка. Тело клетки (IV) расположено проксимальнее внутреннего сегмента и переходит в отросток – аксон (V), который образует синапс (7) с дендритом биполярного нейрона.

Назовите тип клетки. Аргументируйте вывод. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

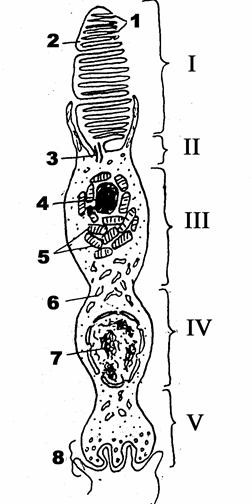

Рис. 3. Колбочковая (нейросенсорная) клетка.

I –наружный дистальный сегмент. II – связующий сегмент (ресничка). III – внутренний проксимальный сегмент. IV – тело клетки. V – аксон.

1.Незамкнутые мембранные диски. 2.Цитоплазма. 3.Микротрубочки. 4.Липидная капля. 5.Митохондрии. 6.ЭПС. 7.Ядро. 8.Синапс.

Колбочковая клетка обеспечивает дневное и цветное зрение. Ее наружный сегмент (I) конической формы. В наружном сегменте диски не замкнуты и внутридисковое пространство сообщается с внеклеточной средой. Диски (1) образованы складками цитолеммы и содержат зрительный пигмент йодопсин. Существует три функциональных типа колбочек, каждый из которых содержит только один из зрительных пигментов (красный, синий, зеленый) и состоит из опсина, ковалентно связанного с хромофором. Их различия определяются структурой опсиновой молекулы с максимальной чувствительностью в длинноволновой, средневолновой и коротковолновой части спектра. Отсутствие колбочек определенных функциональных типов обусловлено изменениями гена в Х-хромосоме и вызывает цветовую слепоту (дальтонизм). Внутренний сегмент (III) по диаметру больше наружного. Во внутреннем сегменте имеется эллипсоид, который состоит из липидного тела, функция которого заключается в расщеплении луча света на составные части спектра, вокруг скопление митохондрий. Тело клетки (IV) расположено проксимальнее внутреннего сегмента и переходит в отросток – аксон (V). Аксоны образуют синапсы (8) с дендритами биполярных нейронов.

Регенерация палочек и колбочек. У основания наружных сегментов палочек и колбочек разрастается цитолемма, которая впячивается внутрь наружного сегмента, образуя диски и полудиски. Старые диски фагоцитируют пигментные клетки.

Фрагмент какого органа изображен на рисунке? Назовите структуры, обозначенные цифрами.

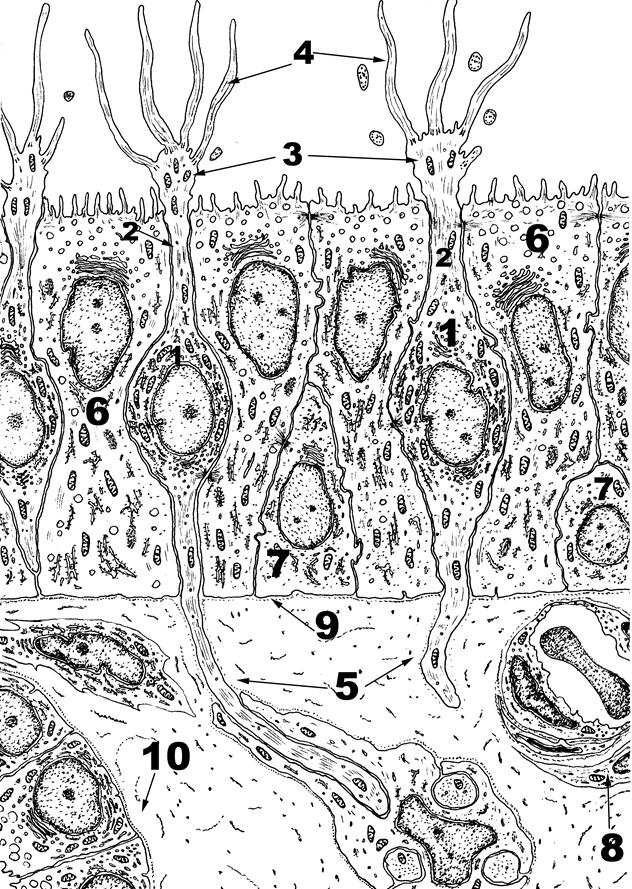

Рис. 4. Обонятельный эпителий полости носа.

1.Обонятельная нейросенсорная клетка. 2.Дендрит. 3.Луковица дендрита. 4.Ресничка. 5.Аксон. 6.Поддерживающий эпителиоцит. 7.Базальный эпителиоцит. 8.Кровеносный капилляр. 9.Базальная мембрана. 10.Фрагмент концевого отдела железы.

Полость носа относят к внелегочным воздухоносным путям, где воздух очищается, увлажняется, согревается. Кроме того, в верхнем носовом ходе слизистая оболочка специализирована на выполнение обонятельной функции.

Обонятельный эпителий верхнего носового хода является многорядным. Здесь находятся нейросенсорные рецепторные клетки (1). Их периферический отросток дендрит (2) заканчивается на поверхности обонятельного эпителия утолщением – обонятельной булавой (3) или луковицей на поверхности которой подвижные реснички (4) с находящимися на их цитолемме рецепторными белками. При оседании пахучих веществ (молекул) возникает потенциал действия. В теле нейросенсорной клетки много митохондрий, цистерны ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы. Аксон (5) покидает полость носа через lamina cribrosa и следует к обонятельной луковице. Обонятельных клеток насчитывается порядка 6 млн. Они обновляются каждые 25-30 дней. Их функция заключается в регистрации первичных запахов (образуют потенциал действия).

Поддерживающие эпителиоциты (6) – расположены на достаточно толстой базальной мембране (9). Имеют призматическую форму с ядром почти в центре клетки и органеллами общего назначения. Располагаются эти клетки между нейросенсорными клетками изолируя и поддерживая их. Выделяют жидкий секрет где растворяются пахучие вещества.

Базальные эпителиоциты (7) имеют треугольную форму. Их основание располагается на базальной мембране. Это малодифференцированные клетки за счет которых обновляются нейросенсорные клетки.

Под базальной мембраной расположена рыхлая волокнистая соединительная ткань с находящимися обонятельными железами (10), имеющими трубчатое строение, в жидком секрете которых и растворяются пахучие вещества. Подэпителиальный слой богато васкуляризирован (8), что способствует согреванию воздуха в полости носа.

При изучении окрашенных микропрепаратов по расположению ядер можно предположить к какому типу клеток они относятся, в частности, ядра базальных эпителиоцитов расположены вблизи базальной мембраны, ядра нейросенсорных клеток располагаются центрально (в многорядном эпителии), а ядра поддерживающих эпителиоцитов - ближе к апикальной поверхности клеток.

Механизм обоняния: на цитолемме подвижных ресничек булавы имеются рецепторные белки, которые захватывают молекулы пахучих веществ. Это приводит к изменению проницаемости цитолеммы и возникновению импульса. Белки чувствительны к молекулам специфических ароматических групп. При их связывании с рецептором (нейросенсорной клеткой), рецептор может являться одновременно и ионным каналом, который открывается под влиянием лиганда (молекулы, специфически связывающейся с рецептором). Либо под влиянием лиганда рецептор активирует аденилатциклазу, вызывая образование цАМФ, которая способствует открытию ионного канала, что и в том и в другом случаях приводит к поступлению ионов в нейросенсорную клетку. Происходит деполяризация ее плазмолеммы и возбуждение, которое по аксону достигает обонятельной луковицы с находящимися в них митральными клетками, аксоны которых следуют в древнюю кору (гиппокамп) и гиппокампову извилину, которая является корковым центром обонятельного анализатора.

Фрагмент какого органа изображен на рисунке? Назовите структуры, обозначенные цифрами.

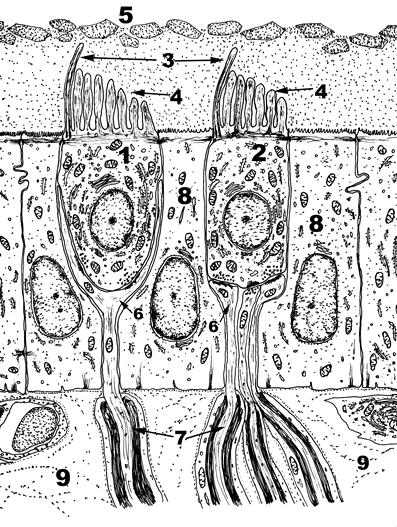

Рис. 5. Фрагмент спирального (Кортиева) органа.

1.Фаланговый эпителиоцит. 2.Фаланга. 3.Наружный волосковый сенсорный эпителиоцит. 4.Стереоцилии. 5.Нервное волокно. 6.Афферентное нервное окончание. 7.Эфферентное нервное окончание. 8.Покровная мембрана.

Спиральный орган расположен на базилярной пластинке в перепончатом лабиринте улитки. Образован рецепторными клетками и поддерживающими (опорными) клетками, которые подразделяют на наружные и внутренние. На рисунке изображен фрагмент Кортиева органа с рецепторными и поддерживающими клетками. Наружный волосковый сенсорный эпителиоцит (3) имеет цилиндрическую форму. Базальная поверхность располагается в чашеобразных углублениях наружных фаланговых эпителиоцитов (1). На апикальной поверхности стереоцилии (4), которые содержат плотно упакованные фибриллы, в составе которых актин и миозин. Поэтому стереоцилии выпрямляются после соприкосновения с покровной мембраной. На цитолемме стереоцилий имеются холинорецепторные белки и фермент ацетилхолинэстераза. Стереоцилии погружены в желеобразную покровную мембрану (8). Покровная мембрана нависает над всем спиральным органом. Представляет соединительнотканную пластинку, состоящую из радиально направленных коллагеновых волокон, погруженных в аморфный матрикс. Ее внутренний край прикреплен к спиральному гребешку, а наружный свободно нависает над клетками. Наружные фаланговые эпителиоциты (1) имеют призматическую форму. Ядро в базальной части клетки. На апикальной поверхности чашеобразное углубление, где находится базальная часть рецепторных клеток. Длинный отросток – фаланга (2) с находящимися там микротрубочками прилежит к апикальной части рецепторных клеток. В цитоплазму фаланговых клеток внедряются нервные волокна (5), которые образуют нервные окончания на базальной части волосковых сенсорных эпителиоцитов (6, 7). Звуковые волны, доходя до внутреннего уха, приводят в движение перилимфу барабанной лестницы, что вызывает перемещение базилярной мембраны. Во время колебательных движений холинорецепторы стереоцилий захватывают ацетилхолин, который находится в эндолимфе. Это приводит к изменению проницаемости цитолеммы, возникает потенциал действия.

Назовите фрагмент органа, типы клеток, структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 6. Фрагмент макулы мешочков (орган равновесия).

1.Грушевидный эпителиоцит (рецепторная клетка I типа). 2.Столбчатый эпителиоцит (рецепторная клетка II типа). 3.Киноцилия. 4.Стереоцилия. 5.Отолитовая мембрана с отолитами. 6.Нервные окончания. 7.Нервные волокна. 8.Поддерживающий эпителиоцит. 9.Соединительная ткань.

Рецепторные клетки в маточке и мешочке расположены не повсеместно, а образуют скопления, которые называют пятна (макулы). Они выстланы эпителием, располагающимся на базальной мембране. Среди клеток выделяют рецепторные и опорные. Грушевидный эпителиоцит (1) имеет расширенную базальную часть к которой прилежат нервные окончания (6) в виде чаши. Столбчатые эпителиоциты (2) имеют призматическую форму. К их базальной части так же прилежат нервные окончания (6). На апикальной поверхности клеток неподвижные стереоцилии (4) и одна подвижная киноцилия (3). Поддерживающие эпителиоциты (8) имеют призматическую форму с многочисленными микроворсинками на апикальной поверхности. Отолитовая мембрана (5) представляет собой студенистое вещество (гликопротеины) покрывающее макулы. В нее погружены стереоцилии и киноцилии. На ее поверхности располагаются кристаллы карбоната кальция – отолиты. При потере равновесия смещается отолитовая мембрана и соответственно изменяется положение стереоцилий и киноцилий: при смещении стереоцилий в сторону киноцилии клетка возбуждается, а противоположный эффект вызывает торможение.

Назовите фрагмент органа, типы клеток, структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 7. Вкусовая почка.

1.Опорная (поддерживающая) «темная» клетка. 2. Опорная (поддерживающая) «светлая» клетка. 3.Сенсоэпителиальная (рецепторная) клетка. 4.Базальная малодифференцированная клетка. 5.Нервное волокно. 6.Вкусовая пора. 7. Периферические (перигеммальные) клетки. 8.Собственная пластинка слизистой оболочки языка.

Вкусовые почки располагаются в многослойном эпителии сосочков языка, за исключением нитевидных сосочков. Вкусовая почка имеет эллипсоидную форму. Состоит из плотно прилежащих друг к другу клеток, количество которых колеблется от 40 до 60. Воспринимает вкусовые раздражения пищевые и непищевые.

Источником развития клеток во вкусовых почках является многослойный эпителий языка, где происходит их дифференцировка под индуцирующим влиянием врастающих нервов (7, 9, 10 пар черепно-мозговых нервов). Среди них различают сенсоэпителиальныне клетки (3), располагающиеся на базальной мембране. Апикальная поверхность имеет микроворсинки между которыми электронноплотное вещество с высокой активностью фосфатаз, большим содержанием мукопротеидов, которые играют роль адсорбента, с встроенными в цитолемму рецепторными белками. Конформационные (пространственные) изменения рецепторных белков приводят к изменению проницаемости мембран сенсоэпителиальных клеток и генерации потенциалов действия, которые с сенсоэпителиальной клетки переходят на нервное окончание, контактирующее с базальным полюсом клетки. В базальной части располагается овальной формы ядро, и эта часть клетки образует синапсы с чувствительными нервными волокнами. Поддерживающие клетки имеют вытянутую форму с овальным ядром в центральной части клетки, комплекс Гольджи, гр.и агр. ЭПС, митохондрии. Они отделяют сенсоэпителиальные клетки друг от друга. Базальные малодифференцированные клетки (4) конической формы, располагаются на базальной мембране. Имеют небольшой обьем цитоплазмы вокруг ядра. Слабо развиты органеллы. Эти клетки способны к митотическому делению и служат источником обновления сенсоэпителиальных и поддерживающих клеток. Периферические (перигеммальные) клетки (7) располагаются на поверхности вкусовой луковицы. Имеют серповидную форму. Вероятно, они выполняют разграничительную функцию, отделяя вкусовую почку от эпителия сосочка. Орган вкуса у новорожденных хорошо развит. Количество вкусовых почек в грудном возрасте больше, чем у взрослого. С возрастом темпы обновления клеток замедляются, количество вкусовых почек уменьшается, появляются нарушения вкусовой чувствительности. Это может быть связано с дистрофическими изменениями в луковицах, разрушении рецепторов языка. В старческом возрасте снижается в большей степени чувствительность на сладкое, а наиболее устойчивым является восприятие соленого. Механизм вкусовой рецепции: при попадании пищи в ротовую полость, молекулы пищевых веществ захватываются рецепторными белками, каждый из которых воспринимает определенный вкус, изменяется потенциал сенсоэпителиальных клеток (изменяется проницаемость цитолеммы, т.е. изменяется состояние ионных каналов), меняется концентрация медиаторов внутри клетки. Через синапс потенциал действия передается на дендриты нейронов, тела которых находятся в ганглиях лицевого, блуждающего, языкоглоточного нервов – это 1 нейроны. Далее их аксоны следуют к дендритам 2-ых нейронов, клеточные тела которых заложены в ядре одиночного пути, а аксоны вторых нейронов несут потенциал действия к слюнным железам, мышцам языка, мимическим мышцам. Часть аксонов вторых нейронов направляется к подкорковому чувствительному центру – таламусу, где находятся 3 нейроны, аксоны которых достигают постцентральной извилины коры головного мозга (корковый конец вкусового анализатора).

ГЛАВА 8. ОРГАНЫ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Назовите орган и опишите строение данного фрагмента. Дайте характеристику клеткам в соответствии со стадиями изображённого процесса. Назовите обозначенные структуры.

Рис. 1. Извитой каналец яичка.

А. Сперматогенный эпителий:

Сустентоцит (клетка Сетоли): 1 – базальная мембрана, 2 – основание клетки, 3 - апикальная поверхность, 4 – ядро, 5 – ядрышко, 6 – межклеточные контакты;

Предшественники сперматозоидов на разных стадия дифференцировки: 7 – светлая сперматогония типа А, 8 – тёмная сперматогония типа А, 9 – сперматогонии типа В, 10 – сперматоциты 1-го порядка, 11 – цитоплазматические мостики, 12 – сперматоцит 2-го порядка, 13 – ранние сперматиды, 14 – поздние сперматиды;

Б - соединительнотканная оболочка канальца, В – слой миоидных клеток, Г – просвет канальца.

В извитом канальце яичка происходит сперматогенез, или образование мужских половых клеток – сперматозоидов. Почти всю толщу стенки извитого канальца яичка составляет эпителий, окружённый базальной мембраной (1), который называется сперматогенный и включает два типа клеток: сустентоциты (клетки Сертоли) и предшественники сперматозоидов на разных стадиях дифференцировки. Сустентоциты, или поддерживающие клетки, основанием (2) лежат на базальной мембране, апикальной частью (3) обращены в просвет канальца (Г). Ядро клетки (4) чаще неправильной формы, располагается в базальной части, оно крупное, светлое, имеется ядрышко (5). Вдоль латеральных поверхностей в цитоплазматических карманах располагаются развивающиеся сперматозоиды, которые, созревая, перемещаются от базальной мембраны к просвету канальца. Сустентоциты формируют друг с другом специализированные межклеточные контакты (6), разделяющие сперматогенный эпителий на базальное и адлюминальное пространство. Клетки Сертоли, как и фолликулярные клетки яичника, выполняют барьерную роль между половыми клетками и внутренней средой организма. Принимают участие в образовании гематотестикулярного барьера. Вырабатывают жидкий секрет, который заполняет просвет извитых семенных канальцев.

В базальном отделе эпителия, находясь на базальной мембране, располагаются сперматогонии. Их несколько типов: сперматогонии типа А по степени конденсации хроматина делят на светлые (7), находящиеся в непрерывно следующих друг за другом клеточных циклах, и тёмные (8), или резервные, редко вступающие в митоз. Сперматогонии типа В (9), образующиеся из светлых сперматогоний А, имеют округлые ядра и конденсированный хроматин, делятся митозом (стадия размножения сперматогенеза). Их дочерние клетки – сперматоциты 1-го порядка (10), связанные друг с другом цитоплазматическими мостиками (11), образуя синцитий, увеличиваются в размерах, проходя стадию роста, прекращают делиться митозом и вступают в мейоз, при этом перемещаются из базального в адлюминальное пространство канальца. Сперматоциты 2-го порядка (12), образующиеся в стадию созревания в результате 1-го деления мейоза, меньше по размерам своих предшественников, располагаются над сперматоцитами 1-го порядка. У просвета канальца располагаются образованные в результате 2-го деления мейоза гаплоидные сперматиды: сначала в виде округлых клеток – ранние (13), на этой стадии разрываются цитоплазматические мостики между клетками, затем происходит формирование сперматозоида – поздняя сперматида (14).

Помимо эпителия, в состав извитого канальца входит соединительнотканная оболочка (Б), представленная плотной волокнистой тканью, выполняющей защитную функцию. Снаружи от волокнистого слоя находятся миоидные клетки (В). Их сокращения приводят к продвижению сперматозоидов из извитых канальцев в сеть яичка. Также миоидные клетки активируют выработку андроген-связывающего белка клетками Сертоли.

Опишите клетки представленного фрагмента яичка. Назовите обозначенные структуры.

Рис. 2. Эндокриноцит яичка (клетка Лейдига) и миоидная клетка.

1.Клетки Лейдига. 2. Интерстиций яичка. 3.Кровеносный капилляр. 4. Сперматогенный эпителий. 5.Базальная мембрана сперматогенного эпителия. 6. Волокнистый слой извитого канальца. 7.Миоидные клетки. 8.Базальная мембрана миоидных клеток.

Клетка Лейдига: 9 – ядро клетки Лейдига, в нём а) – ядрышко, 10 – митохондрии везикулярного типа, 11 – агр. ЭПС, 12 – гр. ЭПС, 13 – лизосомы, 14 – липидные включения, 15 – кристаллы Рейнке;

Миоидная клетка: 16 – ядро, 17 – миофибриллы, 18 – десмосомы, 19 – щелевидные соединения.

Клетки Лейдига (1) располагаются в интерстиции яичка (2) поодиночке или группами около кровеносных капилляров (3). На рисунке, помимо интерстиция, представлен фрагмент стенки извитого канальца: базальные части клеток сперматогенного эпителия (4), расположенные на базальной мембране (5), волокнистый слой канальца (6) и миоидные клетки (7), окружённые базальной мембраной (8). Клетка Лейдига достаточно крупная по размерам, имеет округлую форму, светлое ядро (9), с одним ядрышком (а), оксифильную цитоплазму. Главный секреторный продукт - тестостерон, образуется из холестерина ферментными системами агр. ЭПС и митохондрий. Поэтому в цитоплазме содержится большое количество удлинённых митохондрий везикулярного типа (10), хорошо развита агр. ЭПС (11) и гр. ЭПС (12), много лизосом (13), липидных включений (14). Особенностью в строении клеток является наличие кристаллов Рейнке (15) – белковых включений правильной вытянутой геометрической формы с острыми углами, состоящие из филаментов. Функция кристаллов до конца не выяснена. Продуцируемые клетками Лейдига андрогены (тестостерон, дигидротестостерон, андростендион) необходимы для нормального сперматогенеза, они регулируют развитие и функцию добавочных желёз половой системы (предстательной, бульбоуретральных, семенных пузырьков), обеспечивают развитие вторичных половых признаков. Так, тестостерон стимулирует выработку андрогенсвязывающего белка (АСБ) в клетках Сертоли, поддерживающего высокие концентрации тестостерона в извитых канальцах. Тестостерон влияет на репрессию генов апоптоза в развивающихся половых клетках, напрямую стимулирует трансформацию сперматид в сперматозоиды. Образование тестостерона, как и сперматогенез, у мужчин происходит постоянно, начиная с постпубертатного периода, и не имеет цикличности, как у женщин. Это связано с отсутствием положительной обратной связи между количеством андрогенов и синтезом гонадотропинов. Активность клеток Лейдига регулируется ЛГ. Усиление выработки тестостерона через механизмы отрицательной обратной связи угнетает секрецию ЛГ передней долей гипофиза и гонадолиберина гипоталамусом.

Помимо половых гормонов, клетки Лейдига вырабатывают некоторые производные проопиомеланокортина, оказывающие паракринное действие на клетки Сертоли; небольшие количества окситоцина, стимулирующего сокращения перитубулярных миоидных клеток (16), а также интерлейкин-1, действующего как фактор роста на сперматогонии типа В.

В миоидных клетках (миофибробластах) ядра вытянутые, палочковидные (16), в цитоплазме находятся помимо органелл общего значения специализированные - миофибриллы (17), с участием которых происходят сокращения клеток, необходимые для проталкивания спермиев из извитого канальца в сеть яичка. Межклеточные соединения в миофибробластах представлены десмосомами (18) и щелевидными контактами (19). Миоидные клетки под действием тестостерона вырабатывают белковый паракринный фактор P-Mod-S (в переводе - белок, модулирующий сустентоциты), активирующий синтетическую деятельность сустентоцитов и повышающий их чувствительность к тестостерону.

Дайте характеристику клеток в соответствии со стадиями изображённого процесса. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

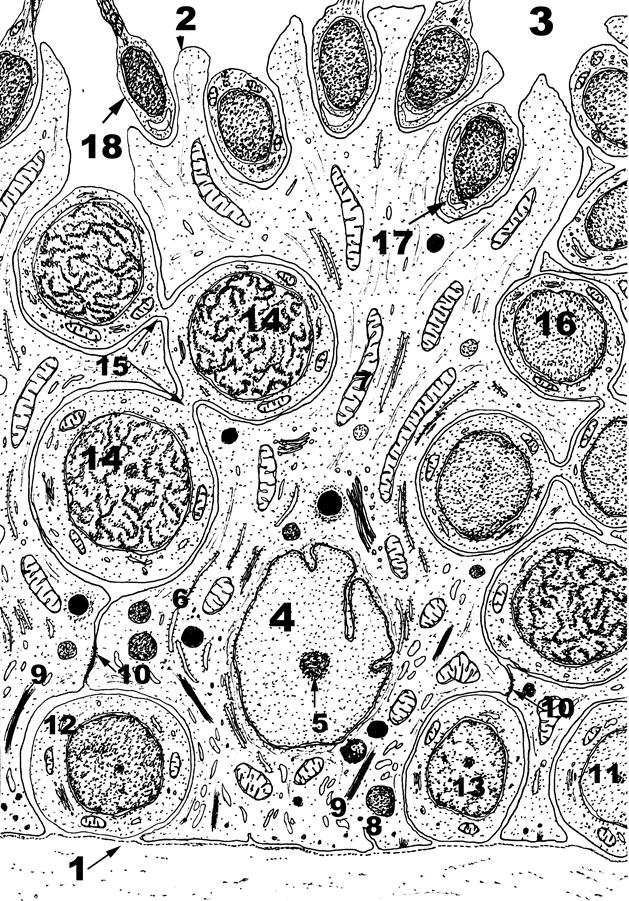

Рис. 3. Сперматогенный эпителий. Сустентоциты (Клетки Сертоли).

1. Базальная мембрана. 2. Апикальная поверхность сустентоцита. 3.Просвет канальца. 4.Ядро. 5.Ядрышко. 6.грЭПС. 7. Митохондрии. 8.Лизосомы. 9. Кристаллы (включения). 10.Контакты соседних клеток.

Предшественники сперматозоидов на разных стадиях дифференциации. В базальном отделе эпителия: 11 – сперматогония А светлая, 12 – сперматогония А тёмная, 13 – сперматогония В; в адлюминальном отделе эпителия: 14 – сперматоциты 1-го порядка, 15 – цитоплазматические мостики между клетками, 16 – сперматоцит 2-го порядка, 17 – сперматида ранняя, 18 – сперматида поздняя.

Сперматогенный эпителий выстилает извитые канальцы яичка и включает два типа клеток: сустентоциты (клетки Сертоли) и сперматозоиды с предшественниками на разных стадиях дифференцировки. Сустентоциты, или поддерживающие клетки, основанием лежат на базальной мембране (1), апикальной частью (2) обращены в просвет канальца (3). Ядро клетки (4) чаще неправильной формы, располагается в базальной части, оно крупное, светлое, имеется ядрышко (5). В цитоплазме хорошо развиты органеллы: грЭПС (6), митохондрии (7), лизосомы (8). В базальной части находятся включения – кристаллы (9), состоящие из филаментов (функция неясна). Сустентоциты обеспечивают развитие сперматозоидов, предшественники которых охвачены отростками сустентоцитов, находясь на разных уровнях - этажах. Кроме того, сустентоциты формируют друг с другом плотные контакты (10), разделяющие сперматогенный эпителий на базальное и адлюминальное пространство. Базальный отдел (нижний этаж) содержит сперматогонии, лежащие на базальной мембране, которые делятся митозом и подобны соматическим клеткам. Базальный отдел обменивается различными веществами с интерстицием яичка. В адлюминальном (околопросветном) отделе вступившие в мейоз предшественники сперматозоидов изолированы от системы крови и лимфы. Клетки Сертоли являются ведущими в создании гематотестикулярного барьера, предотвращающего иммунную реакцию на развивающиеся сперматозоиды. В базальном отделе эпителия располагаются сперматогонии типа А. Их по степени конденсации хроматина делят на светлые (11), находящиеся в непрерывно следующих друг за другом клеточных циклах, и тёмные (12), или резервные, редко вступающие в митоз. Сперматогонии типа В (13), образующиеся из светлых сперматогоний типа А, имеют округлые ядра и конденсированный хроматин, делятся митозом, т.е. происходит стадия размножения сперматогенеза. Их дочерние клетки – сперматоциты 1-го порядка (14), связанные друг с другом цитоплазматическими мостиками (15), образуя синцитий, увеличиваются в размерах, проходя стадию роста, прекращают делиться митозом и вступают в мейоз, при этом перемещаются из базального в адлюминальное пространство канальца. Сперматоциты 2-го порядка (16), образующиеся в стадию созревания в результате 1-го деления мейоза, меньше по размерам своих предшественников, располагаются над сперматоцитами 1-го порядка. У просвета канальца располагаются образованные в результате 2-го деления мейоза гаплоидные сперматиды: сначала в виде округлых клеток – ранние (17), на этой стадии разрываются цитоплазматические мостики между клетками, затем происходит формирование сперматозоида – поздняя сперматида (18). Сперматогенез начинается в период полового созревания и продолжается в течение всей жизни, протекает при пониженной по сравнению с телом температуре (в мошонке).

Под действием ФСГ сустентоциты синтезируют: АСБ (андроген-связывающий белок), создающий в канальцах высокие концентрации необходимого для сперматогенеза тестостерона; ингибин и активин, которые по принципу обратной связи ингибируют и активируют соответственно выработку ФСГ; в эмбриональном периоде предшественники клеток Сертоли продуцируют мюллеров-ингибирующий фактор (МИФ).

Опишите клетку. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Опишите клетку. Назовите структуры, обозначенные цифрами.

Рис. 4. Сперматозоид.

1.Головка. 2.Ядро. 3.Акросома. 4.Шейка. 5.Центриоль. 6.Аксонема. 7.Периферические дуплеты микротрубочек аксонемы. 8.Центральный дуплет микротрубочек аксонемы 9. Дистальный (концевой) отдел хвоста. 10.Проксимальный (главный) отдел хвоста. 11. Промежуточная часть хвоста.12.Фибриллы. 13. Митохондрии.

|

|

|

|

|

Дата добавления: 2014-12-23; Просмотров: 2141; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!